El Ministerio de Economía de Dina Boluarte: mayor déficit fiscal, PBI débil, pobreza y el giro de la política económica

Deterioro. Con una baja recaudación, una deuda pública neta en aumento, un gasto inorgánico impulsado por el Congreso y avalado por los ministros de Economía del régimen Boluarte, el gobierno ha empeorado sus indicadores fiscales y sociales. Además, se perdió el valor de defender los fueros del MEF, apuntan expertos.

- Jesús Salazar Nishi: "El MEF perdió poder técnico frente al poder político, se ve en las concesiones que da al Congreso"

- Retiro AFP: MEF frena pretensión del Congreso a días del predictamen y anticipa que observaría el octavo retiro de fondos

“En la época del Ministerio de Economía de Pedro Castillo [Julio 2021- diciembre 2022], se manejaba con mayor valor técnico las finanzas públicas del país”, fueron las declaraciones del exministro de Economía Luis Miguel Castilla que sorprendieron a más de uno, pero que simplemente describieron el deterioro fiscal del régimen de Dina Boluarte.

La última gota que rebalsó el vaso fue el aval del MEF a la reciente norma del Congreso que reduce el impuesto general a las ventas (IGV) al gobierno central, es decir alrededor de S/10.000 millones se dejarían de recaudar en la próxima administración.

TE RECOMENDAMOS

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 19/02/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Congreso aprueba Ley Chlimper 2.0 con privilegios tributarios para grandes agroexportadoras

“Nunca había visto ministros de Economía tan débiles”, afirma el investigador y economista Armando Mendoza, en entrevista con La República, en la que alerta sobre el deterioro acelerado del balance fiscal, el raquítico crecimiento económico y el retroceso institucional.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Uno de los aspectos más preocupantes es el manejo fiscal. Según Mendoza, no solo han caído los ingresos del Gobierno como porcentaje del producto bruto interno (PBI), sino que los gastos se han inflado de manera “descontrolada, inorgánica e incoherente”.

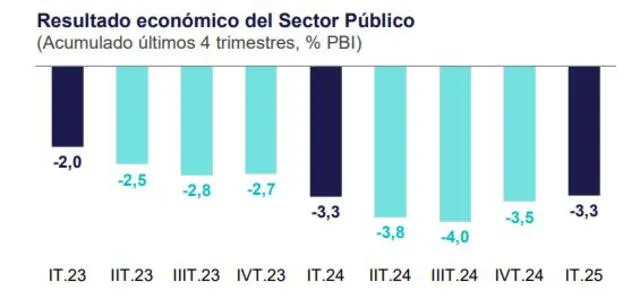

“El gobierno de Boluarte ha acumulado déficits fiscales (diferencia entre los ingresos y gastos) considerables dos años seguidos, algo que no había pasado en décadas”, advierte. El año pasado, el Poder Ejecutivo modificó varias veces su meta fiscal: del 1,5% al 2,2%, y luego al 2,8%, lo que equivale a alrededor de S/28.000 millones. “Es el viejo truco de mover los travesaños —la regla fiscal—, y no descarto que lo vuelvan a hacer porque las expectativas a fin de año son de un déficit de más de 3,5%”, agrega.

El recién nombrado ministro Raúl Pérez-Reyes ya ha anticipado que el techo fiscal volverá a ser ajustado. El uso recurrente de este mecanismo es, para los especialistas consultados, una señal de que el MEF ha perdido el control de las cuentas públicas. “Si nosotros violamos las reglas, a la larga nos endeudamos más allá de lo razonable. Para evitar que la deuda pública aumente, estamos financiando el déficit con los ahorros fiscales”, apuntó el exjefe de Sunat Luis Arias Minaya.

En el análisis del economista Juan Carlos Odar, indicadores fiscales básicos muestran que el manejo de las finanzas públicas en el régimen de Pedro Castillo era menos deteriorado que el actual. Un indicador simple a observar es la combinación del nivel de deuda pública (bruta y neta) con el balance fiscal del país, desde 2007 hasta el primer trimestre de 2025.

Según este indicador, el promedio de Castillo fue de 34 puntos, mientras que el de Boluarte, 29. Es decir, el manejo fiscal ha empeorado en la actual administración, aunque ninguno de los dos gobiernos obtuvo nota aprobatoria. En resumidas cuentas, la deuda pública bruta —que mide el total de deuda en relación al PBI— osciló entre 33,1% y 33,3% durante Castillo. Actualmente ha bajado a 31,1% del PBI, pero esa caída no necesariamente refleja un manejo responsable: en parte es un efecto del PBI inflado por factores coyunturales.

Más revelador es el comportamiento de la deuda pública neta —que descuenta activos financieros como ahorros del Estado—: esta ha subido del 20,3% en junio de 2021 al 22,9% en marzo de 2025, lo que muestra que el régimen actual viene no solo gastando más de lo que recauda, sino también consumiendo reservas.

El crecimiento económico tampoco ofrece consuelo. En 2023, bajo el gobierno de Boluarte, el PBI del Perú se contrajo, algo que no ocurría —fuera del contexto de la pandemia— en más de 25 años.

“El crecimiento del 3,3% de 2024 es insuficiente y responde más a un efecto rebote que a políticas efectivas. Crecer al 2,5% o 3% es literalmente crecer por inercia, aumento poblacional, no por una expansión económica sustancial. Puede ser por buenos precios internacionales”, comenta Armando Mendoza. En otras palabras, no se han logrado activar motores de crecimiento sostenido.

Ministros de Economía durante el régimen de Dina Boluarte. (Alex Contreras, José Arista, José Salardi y Raúl Pérez-Reyes).

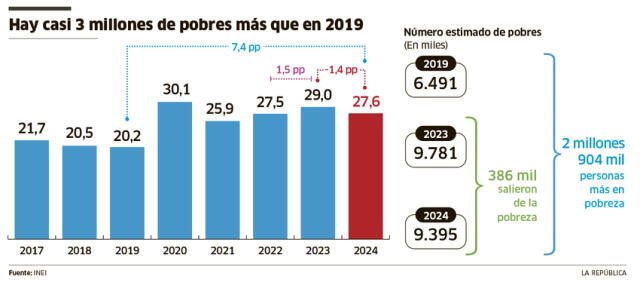

Retroceso social: pobreza y menor ingreso

La política económica también impacta en el plano social. Los niveles elevados de pobreza no ceden: subieron del 27,5% al 29% en 2023 (primer año de Boluarte) y recientemente han retrocedido apenas 1,4 puntos porcentuales (27,6%). “Más allá de las cifras, estamos hablando de más de 9 millones de peruanos en pobreza. Hemos perdido literalmente una década en reducción de la pobreza”, lamenta.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) ha calculado que reducir este flagelo social a los niveles del 2019 (20%) tomaría dos décadas si el crecimiento económico se sitúa en 3,0% anual durante los próximos años, justamente una tasa que se tiene previsto para el Perú.

Arias Minaya señala que la pobreza se ha reducido en el último año principalmente por la reducción de la inflación, cuyo mérito es del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y porque en esa disminución “hubo un factor muy importante como lo es la caída del precio de los alimentos”.

Durante el régimen de Boluarte, la pobreza monetaria se disparó a niveles de pandemia.

Otra muestra del deterioro en el aspecto social es en los ingresos reales. Según el laboralista Fernando Cuadros, entre el 2021 y 2023 hubo un considerable incremento en el costo de vida, lo que erosionó la capacidad adquisitiva de los trabajadores, sobre todo la de aquellos con bajos ingresos. Aún no se ha podido recuperar el poder de compra de los ingresos laborales prepandemia (9% por debajo del 2019).

El economista José Oscátegui, enfatiza a este diario en “la bajísima presión tributaria del país (tasa que mide la recaudación sobre la economía)”, que oscila entre 15% del PBI, muy por debajo de los estándares regionales (21,3%), según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su último informe.

“Con ese nivel de recaudación, es sencillamente imposible que exista democracia en el país, porque esta significa ofrecer servicios públicos de calidad y condiciones más o menos equitativas para todos. Con un 15%, eso no se puede lograr”, sostiene.

Otra crítica que apuntan los especialistas es en la iniciativa de gasto del Congreso. En palabras de Armando Mendoza, este Parlamento está “desatado y maneja “la chequera en mano” desde 2022. “Incrementar gasto no es malo si se destina para salud, educación o infraestructura, pero cuando se usa para duplicar sueldos, nombrar personal sin calificación o crear universidades sin justificación, es inaceptable”, afirma.

Pérdida de institucionalidad del MEF

Lo mismo ocurre en el lado de los ingresos, donde se han aprobado medidas regresivas como la rebaja del IGV para restaurantes y hoteles, que en la práctica beneficia a grandes cadenas. El MEF, que antes ponía freno a este tipo de desvíos, hoy ha perdido esa capacidad de control.

En la gestión del otrora ministro José Salardi, se mostró a favor de la Ley Chlimper 2.0 (que esta semana fue aprobada en primera votación por el Congreso) que otorga beneficios tributarios a las agroexportadoras por 10 años, lo que implicaría una pérdida de S/20.000 millones al erario nacional.

Luis Miguel Castilla apuntó que lo que ha debilitado al MEF es no dar pelea. Se sabe que el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, pero en su lectura “hay formas de interponer acciones ante el Tribunal Constitucional”, y al no hacerlo, se da cabida a un manejo irresponsable. “Nunca he visto ministros de Economía tan débiles. Los actuales o los últimos han entrado con mínimos de respaldo, son funcionarios de segundo o tercer nivel”, agrega Mendoza.

Según recuerda el exministro Pedro Francke, durante su gestión (Julio 2021 a febrero 2022), una de sus medidas de política económica fue cobrar más de S/6.500 millones en deudas tributarias que tenían grandes empresas con el fisco, sin ninguna “amnistía o regalo”. Dijo que recibió un año difícil en términos fiscales habida cuenta que el déficit había trepado al 8,9% del PBI el 2020 por la pandemia, cifra récord en más de 30 años, y se proyectaba terminar en 5,4% ese año.

“Logramos que el déficit cerrara en 2,5% del PBI, una caída de más de 6 puntos, la mayor reducción del déficit púbico en más de tres décadas”, refirió.

Otro aspecto es el cambio constante de ministros de Economía y titulares de la Sunat, lo que devela un desorden y una inestabilidad. “Más allá del conocimiento técnico, estos son cargos de liderazgo político. Antes tuvimos superintendentes fuertes como Arias Minaya, que no se dejaban pisar por cualquiera”, concluyó Mendoza.

“Silencio cómplice de gremios empresariales”

Según apunta José Oscátegui, hay un silencio cómplice de los principales gremios empresariales como la Confiep, que durante el gobierno de Castillo reaccionaban rápidamente a cualquier irregularidad, pero hoy callan frente a las malas prácticas del actual régimen. “Hace dos años bastaba con que Castillo no apareciera un mes y ya lo estaban persiguiendo. Hoy Dina Boluarte no aparece ante la prensa un año ya y ningún gremio empresarial dice nada. Hay un respaldo al gobierno y a su política económica”, sostuvo.

Aunque no lo dicen abiertamente, según la encuesta del BCRP, hay cada vez más un aumento en la incertidumbre. En el último dato (mayo), la confianza de los corporativos cayó a 56,9 (a 12 meses).