COVID-19: “Tomo antidepresivos; no me perdono dejarlos morir sin decirles cuánto los amaba”

Ericka Carvajal es una sobreviviente del coronavirus. Toda su familia contrajo la enfermedad. Sus padres, su hermano y su cuñado fallecieron en Ecuador (31.881 casos). Desde hace más de un mes, no se aparta de una fotografía. Este es su testimonio.

- El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

- El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

Hay una rutina dolorosa que seguimos quienes hemos perdido a alguien amado: miramos las fotos, sus fotos; las besamos para reconocer su piel, algún rastro de su olor; las llenamos de lágrimas, las memorizamos con el propósito de soñar con ellos y reunirnos en sueños por última vez.

Desde hace poco más de un mes asisto a esa plegaria junto a una foto: es lunes, es verano y es Guayaquil (Ecuador). Estamos sentados en la mesa de mármol, abrazados; algunos tomados de la mano. Detrás, un reloj detenido a las 9.00 p. m.

TE RECOMENDAMOS

ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿En qué estaríamos pensando entonces? ¿Alguien imaginaba, remotamente, que cuatro de la familia no volverían a estar nunca más? ¿Creerían, siquiera, que un virus no permitiría acariciarlos, besarlos mientras deliraban de fiebre y les llegaba la muerte? No. Nadie lo podía concebir en ese momento. Conozco esa sensación de abrazarte a los tuyos y creer en la eternidad.

El coronavirus cobró la vida de mis padres, mi hermano mayor y mi cuñado. Mi historia transcurre en Ecuador, uno de los países más azotados por la pandemia, pero puede calzar en cualquier parte del mundo.

Los hospitales han colapsado, las morgues ya no tienen lugar para ubicar los cuerpos, cada vez hay más infectados. Pero hay una razón menos admitida por ser tan obvia: la muerte y la COVID-19 no distinguen nación ni estatus ni credo, simplemente te tocan.

Mi padre era propietario de la gasolinera Terpel, muy conocida en Guayaquil. Como empresario diligente nunca había detenido sus hábitos. Repetía: lo que cosechas hoy, dará frutos mañana. Le gustaba creer que el trabajo era, sobre todo, un servicio.

La realidad de Ecuador se encargó de frenarlo en seco: empezaron a extenderse los contagios de coronavirus, aparecían cuerpos en las veredas. Cuerpos con tres o cuatro días en estado de putrefacción.

De todos modos, no duró mucho tiempo. Las consecuencias económicas se sintieron enseguida: no había vendido alrededor de 4000 galones de combustible; el banco, los abogados, los cheques por pagar le hacían ruido en la cabeza.

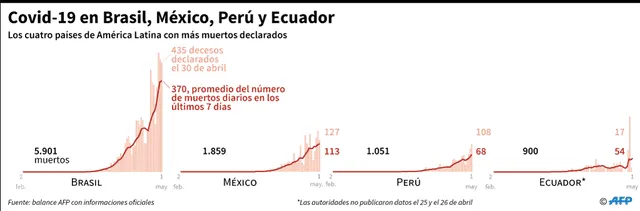

Foto: AFP.

COVID-19: Contagiados de coronavirus en Ecuador

“Padre, no salga, por favor —le decíamos—, el Gobierno ha indicado que nadie puede protestar por la COVID-19”, que no se preocupara. Pero papá se sabía un roble y fue.

Justo por esos días, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) había dispuesto que los centros de distribución de derivados de Ecuador fueran más rigurosos: debían laborar con el mínimo de personal requerido y tener el equipo de protección como mascarillas, guantes y protección para los ojos.

Pese a esas medidas, papá se contagió. Fue el 22 de marzo. Siguió mi hermano mayor (que trabajaba en la gasolinera), mi madre (que lo acompañaba a todos lados), mi cuñado (que también trabajaba con él), mi hermana, mis cuatro sobrinos, mis tres pequeños y yo, por supuesto.

Solo tres días después, el 25 de marzo, lo asfixió la muerte. Siguió mamá, mi hermano mayor y mi cuñado. Nadie nos permitió ver sus restos. No me voy a perdonar eso nunca: mi ausencia mientras sus vidas se diluían.

Yo fui la más afectada de los sobrevivientes. Según una exploración TAC que me practicaron, el 45 % de mi capacidad pulmonar estaba perjudicada. Me apartaron de mis hijos. Empecé a tomar antibióticos, una bomba de antibióticos suministrados por Salud.

Un licenciado, que vino a la casa ante la vorágine sanitaria, me puso suero con corticoides para desinflamar mis pulmones. Tenía ahogos fatales, náuseas, pero sobre todo desesperación. Ansiedad. Es un monstruo que te deja al borde del delirio.

Foto: Facebook.

Así ha transcurrido mi vida este último mes. Se dice fácil, pero no lo es. Sobre todo cuando sobrellevas la pérdida con antidepresivos –y una voz te repite: no volverán más, no volverán jamás.

El viernes 17 de abril, los sobrevivientes acudimos al Omni Hospital de Guayaquil. Nos tomaron una prueba y esperamos. Cinco horas después, una enfermera llegó con los resultados: habíamos vencido al coronavirus (COVID-19). A partir de entonces ingresamos a la lista de los 3.433 recuperados hasta el momento en Ecuador.

Miré a Doménica, mi niña de 24, a punto de graduarse en la carrera de Marketing Empresarial. Miré a Denny, mi Ángel de 18, que tiene el 75 % de discapacidad intelectual, auditiva y física. Y miré a Mía, mi chiquita de 4 años, bañada en llanto. Sin poderlos estrujar en abrazos por órdenes de la doctora.

Foto: AFP.

El coronavirus (COVID-19) ha anulado nuestra naturaleza: ¿hasta cuándo las madres daremos las buenas noches por mensaje telefónico?, ¿desde cuándo los besos se convirtieron en un emoticón escueto?, ¿qué día los huérfanos podremos caer con una flor en las tumbas de quienes amamos y no pudimos decirles adiós?

Hace unos días, por la noche, mientras preparaba un té de limón, el viento sopló tan fuerte que cerró la puerta y removió las plantas de la cocina.

Mi hija bajó en seguida y me dijo: mira, mamá, una palomita. No le dije nada, pero recordé que, antes de esta pesadilla, vimos una película de Jesús: en ella, las palomas aparecían cuando algo sanaba.

Una paloma, recordé: acaso una señal divina en medio de tanta devastación.