Jorge Luis Borges, hombre de las dos paradojas

Asedio. Para el escritor argentino, si no hay dos vidas iguales, no debe haber dos escrituras iguales. La gran obligación es ser distinto. Él fue una excepción: le hubiese aterrado ser la norma.

Por: Víctor Hurtado Oviedo

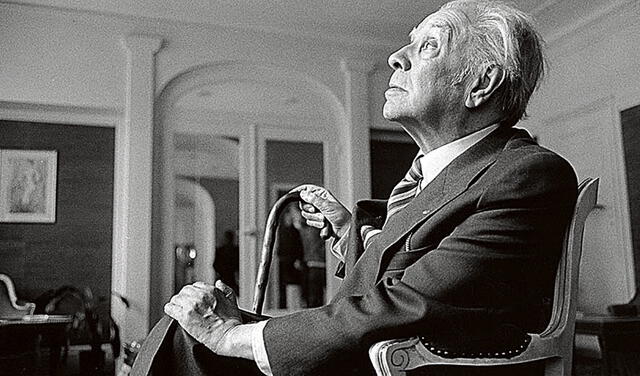

En 1955, el escritor argentino Jorge Luis Borges está casi ciego. Tiene 56 años, una obra perfecta, una madre imperiosa y un futuro que no habrían previsto ni sus cuentos fantásticos. Sus libros se compran poco; ha alcanzado el prestigio, no el éxito, pues el éxito lo vende Emilio Estefan, y el prestigio lo obsequian los que saben. En desorden, más tarde le llegará la inmortalidad; después, la muerte. Es uno de los grandes centenarios del siglo.

TE RECOMENDAMOS

ALERTA EN LA AMAZONÍA: DENUNCIAN ABUSOS CONTRA NIÑAS AWAJÚN EN CONDORCANQUI | FUERTE Y CLARO

El hombre que jugó con las paradojas griegas, es también una contradicción. La doble paradoja de Borges consiste en ser un escritor de orden en un siglo de vanguardias, y un caballero conservador que disuelve, como artista, la realidad que respeta como ciudadano.

Cuando Borges ha cruzado el medio siglo, el arte ya ha soportado todo: el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, el collage, la tijera, el engrudo, el cuadro sin cuadro, la exhibición sin pinturas (abstracción total), la escultura sin forma, el urbanismo intransitable, las detonaciones de la música concreta, las afasias de la música electrohorrísona, la canción hablada, la canción malhablada, los rollos del cine, el cine-tedio boquiabierto, la quejadanza, la danza-revolcón, la danza antideslizante, la danza-estática de grupos, el teatro inexperimentable, el teatro a obscuras, el teatro No y el no teatro.

PUEDES VER: Feria de Libros ‘Amazonas’ fue clausurada por la Municipalidad de Lima por ‘razones de seguridad’

La misma poesía ha sobrevivido a las aventuras más raras: el verso libre –que es una contradicción, un oxímoron–, el caligrama, el soneto trilingüe, la estrofa octogonal, la intervención desconcertada del tipógrafo, y el no poema, al que solo un lector muy desinformado podría confundir con una página en blanco.

Borges vivió cerca de tales sorpresas. Nacido el 24 de agosto de 1899, comenzó su afán poético en el ultraísmo, una forma moderada de vanguardia que –más que el desquicio óptico del verso– ejecutaba la poesía como un festín de imágenes: “Dos estelas estiran el asfalto / y el trolley violinista va pulsando el pentágrama en la noche” (poema Tranvías). El ultraísmo no fue una escuela demasiado audaz. Cuando el ultraísmo era un juego de niños, las otras vanguardias ya estaban en la delincuencia juvenil.

A fines de los años 20, Borges ha abandonado todo intento vanguardista. Alternará el verso medido y el “libre”, y cultivará siempre el poema conceptual, sentencioso, como un Quevedo sin métrica. Borges ha comenzado su aproximación al equilibrio, hacia lo clásico, donde los héroes de la Ilíada se truecan sin pérdida en malevos de esquina porteña.

En 1960, Borges escribe sobre su juventud: “En aquel tiempo, buscaba los atardeceres, los arrabales y la desdicha; ahora, las mañanas, el centro y la serenidad”. Su prosa sigue igual destino de lo arduo a lo casi sencillo. A la fiebre conceptista de sus primeros ensayos sucede una prosa espléndidamente imparcial entre el humor, el ritmo y la idea: “Mi padre había estrechado con él (el verbo es excesivo) una de esas amistades inglesas que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto omiten el diálogo” (cuento Tlön, Uqbar, Orbis Tertius).

La viudad del escritor argentino, María Kodama, encontró el texto hace unas semanas.

Empero, cuando Borges ya ha arribado a la serenidad brillante, nuevas vanguardias siguen horadando la prosa en busca del revés de la trama. En manos vanguardistas, el texto se desteje; es un tapiz que ansía mostrar la puntada, no el dibujo. La novela ya no es obra: es taller de mecánica. Se experimenta; se narra con tiempos cruzados, voces múltiples, párrafos truncos, acotaciones de teatro y guion de cine. Se llega a la hecatombe del punto en el altar de la coma, y la novela tiene algo de libro y mucho de baraja: es un juego; pero Borges ya está en otra cosa.

La primera paradoja de Borges es, pues, que pasa al futuro como un autor de orden en un siglo de “caos”. ¿Por qué?: quizá porque no hay paradoja y porque para todos los genios hay sitio. Las escuelas pasan; los genios permanecen; los genios ya son, ellos mismos, escuela. No importa la forma de la obra, sino “la obra bien hecha” (Eugenio d’Ors dixit). El caos puede urdir libros geniales, y serán obras maestras del caos, como las Soledades, de Góngora, y Ulises, de Joyce. También el descoyunto del verso ha creado a Vallejo, tanto como el orden nos deja a Rubén Darío, quien no falla una rima.

Anarquista inesperado

En 1955, Borges es también un caballero asaz conservador que ha condenado a los nazis y que ve a los peronistas como una forma compadrita del fascismo; pero la izquierda lo espanta también. Años antes, él había frecuentado otros colores. En 1920 había escrito “salmos rojos” a la Revolución Soviética: “[…] el sol crucificado en los ponientes se pluraliza en la vocinglería de las torres del Kremlin” (poema Rusia). Por breve tiempo, para él, la verdad era verdad si era rojo el color del cristal con que miraba. Ya a mediados de los años 50, sus colores son distintos.

Aún le falta a su vida el defender dictaduras militares, y, en septiembre de 1976, al llegar al Chile de Pinochet ―criminal vitalicio―, declarará su contento por “el hecho de que aquí, también en mi patria y en el Uruguay, se estén salvando la libertad y el orden”. En la Argentina, país de enormes haciendas, Borges carece de una; en Buenos Aires, ciudad gigantesca, él vive en un departamento sencillo; pero, aun así, siente suyos el perfume de una timocracia que no lo lee y el brillo de espadas que él ya no ve.

Para los conservadores, Borges será un regalo que no han pedido, pero le viene bien un personaje sin bienes y de traje entero, para que aprendan de él los descamisados. Sin embargo, en los años 40 y 50, el mismo conservador que insiste en que los ricos conserven lo que él no tiene, está escribiendo una obra fantástica que –leída de cierto modo– es una demolición del orden económico injusto.

El malestar puede ser fértil. La felicidad personal no quiere tomarse molestias, pero la insatisfacción empuja a crear. De la insatisfacción nacen la guerra y la literatura, y dentro de esta se halla la creación fantástica, que no debemos entender siempre como una fuga de una realidad turbia y asfixiante. De entre la vasta escritura de Borges, tal vez más que los poemas, queden los ensayos y los cuentos; y, entre estos últimos, los perennes sean los de condición fantástica. Desde el tiempo antiguo, este género se ha poblado de objetos repentinos: un cáliz venerable, una varita mágica, una lámpara maravillosa...; pero no son misterios en sí mismos, sino utilería de cosas dispuestas para que un héroe emprenda aventuras.

En cambio, en Borges –como en Julio Cortázar–, el objeto maravilloso es un intruso que atrae hacia sí las vidas que lo rodean: lo curva todo. El objeto mágico es una moneda (el zahir) que obsesiona hasta la locura; es una esfera ínfima (el aleph) que muestra todos los tiempos y todas las cosas del mundo; es una enciclopedia que explica lo que aún no existe; es una biblioteca que ocupa el universo…

En Borges, la literatura fantástica disuelve los límites de las cosas. Los colores, el peso y los bordes de los objetos vibran, se “contaminan de irrealidad»: todo lo que vemos es un sueño de otro; nuestra vida ha de volver en un retorno perpetuo. En el cuento La lotería en Babilonia, la pasión del juego es metáfora de un engaño: el de nuestra fe en que hay vínculos naturales entre personas y cosas; pero no es así: todo puede cambiar de manos. Si hasta el poder y la propiedad pueden sortearse, es porque nadie ha nacido para gobernar y nadie ha nacido para ser dueño. Borges postula un mundo de íntimo azar. Un personaje suyo revela: «He conocido lo que ignoran los griegos: la incertidumbre”.

En Borges siempre habitó un individualista señorial; es decir, un extraño anarquista más interesado en su libertad que en la justicia: para él, no hay sociedad, sino individuos; no hay progreso, sino azar. Contradictorio hasta el final, su brusco militarismo senil se esfumó en un arrepentimiento. Es posible que ese “otro Borges”, oscilante y agnóstico, independiente y benévolo, haya escrito los cuentos fantásticos donde el mundo está mal hecho y donde ―a la inversa del arte comprometido― la realidad no es corregida por una tesis, sino por una duda.

He aquí la segunda paradoja de Borges: ser un ciudadano del orden y proponernos una cósmica anarquía. También paradójicamente, el terco individualismo de Borges nos deja su mejor herencia. Para él, su vida fue el arte; y, si no hay dos vidas iguales, no debe haber dos escrituras iguales. La gran obligación es ser distintos. Jorge Luis Borges fue una excepción: lo hubiese aterrado convertirse en la norma.