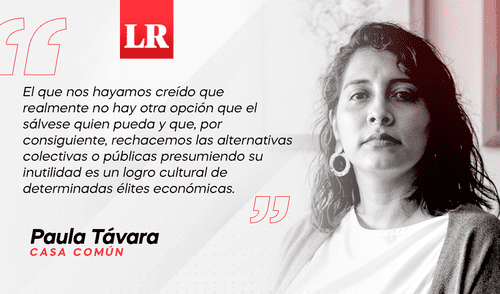

El poder discursivo en el Perú, por Paula Távara

“El que nos hayamos creído que realmente no hay otra opción que el sálvese quien pueda y que, por consiguiente, rechacemos las alternativas colectivas o públicas presumiendo su inutilidad es un logro cultural de determinadas élites económicas”.

Hace algunas semanas tuve el gran gusto de participar de la presentación de Estado y poder empresarial en Bolivia, Ecuador y Perú, libro póstumo de Francisco Durand, en coautoría con John Crabtree y Jonas Wolff.

Este interesante texto hace un recorrido y análisis respecto de la trayectoria oscilante del poder empresarial (desde el empresariado formal y sus agremiaciones) en cada uno de estos tres países, revisando cómo, desde la década de 1920 hasta la actualidad, ha ido desenvolviéndose la capacidad de las élites económicas para influir en el Estado.

Uno de los mayores aportes del libro es su planteamiento respecto de analizar el poder a partir de un enfoque multidimensional respecto de las formas y estrategias mediante las que ese poder es ejercido, identificando tres formas de ejercicio del poder empresarial.

En primer lugar está el ejercicio del poder estructural, que es “la capacidad de las élites económicas para influir en el Estado a través de sus decisiones de inversión (o no inversión)”, y que tiene especial relevancia en países en los que el peso de la inversión privada es vital para la economía nacional.

Una segunda entrada es la del poder instrumental, que se refiere a “la influencia directa sobre la formulación de lineamientos políticos, cimentada en el acceso a y la representación dentro de la arena política”.

Aquí podemos identificar rápidamente en el uso por parte de las élites del cabildeo (también conocido como lobby) ejercido por empresas o agremiaciones, pero también en mecanismos de ‘puerta giratoria’ que es el que determinados directivos pasan del sector privado al público y de regreso, pudiendo mezclar intereses.

PUEDES VER: La relación entre médico y el paciente y su importancia en la salud, por Moisés Barrantes

Aquí encontramos también el financiamiento –lícito o ilícito– de campañas electorales e incluso, como parece haberse extendido en el país, la creación de partidos políticos directamente vinculados a determinados sectores empresariales, con el fin de representar intereses particulares antes que, como debiese ser según la teoría de partidos políticos, intereses colectivos.

Estas dos primeras dimensiones pueden ser entendidas como formas “duras” de ejercicio del poder, y suelen ser bastante fáciles de identificar.

Así, resulta comprensible, mirando al poder estructural, que haya la necesidad de procurar acuerdos entre el Estado y el sector privado respecto de determinadas normativas de inversión, industrialización e incluso en cuanto a exoneraciones tributarias e incremento del salario mínimo, siempre que en estos acuerdos el Estado no claudique de su rol de representación del bienestar de la ciudadanía.

Sin embargo, también es importante recordar que, cuando hace poco más de un año se llevó a cabo el desmantelamiento de la reforma universitaria a través de los cambios en Sunedu, fueron los partidos políticos vinculados a universidades que habían perdido licenciamiento, o cuyos grados y títulos eran cuestionables, los responsables de esos cambios normativos y quienes siguen promoviendo reformas en su beneficio, a costa de la educación de nuestros jóvenes.

También debemos recordar que fue el lobby de determinadas cadenas de farmacias, el responsable de que las leyes para promover medicamentos genéricos se vieran siempre frenadas y el de ciertas farmacéuticas el que pretendió evitar el etiquetado con octógonos de la fórmula alimentaria infantil.

De hecho, ¿no seguimos viviendo la resaca del caso Lava Jato y sus financiamientos de campaña?

Pese a la importancia de lo anterior, me parece esencial dar la debida relevancia a la tercera dimensión de ejercicio de poder identificada por Durand, Crabtree y Wolff, que considero central para entender nuestro momento país: el poder discursivo.

El poder discursivo está vinculado a la capacidad de las élites económicas de “dar forma a los valores de la sociedad, los discursos públicos y la opinión pública, incluido lo que Gramsci llamó el ‘sentido común’, de tal forma que puedan crear un clima de aceptación y, por tanto, apoyo a su agenda e intereses”.

A mi entender, este es el elemento central del ejercicio del poder en términos de dominación: aquel momento en el que aquellos sobre quienes lo ejerzo se han convencido de que es esta, y no otra, la mejor forma de hacer las cosas.

PUEDES VER: Los secretos de la llamada fuga, por Mirko Lauer

Por ello, más allá de los procesos de privatización casi absoluta, de la precarización del trabajo, de la supeditación de nuestra economía a la inversión privada, del desmantelamiento del Estado ante intereses particulares, creo ese triunfo del discurso es el principal éxito de las élites económicas en el país.

¿Cuál es ese discurso ganador? Ese “sentido común” en el que:

1) Tenemos que desear bienes privados: mi casa propia (aunque sea en un terreno invadido, sin servicios básicos, lo importante es el título de propiedad), mi auto propio, mi negocio propio. Lo “mío”. La vivienda pública, el transporte público, la salud y educación pública no tienen valor en este escenario.

PUEDES VER: El Viernes Santo

2) Que tenemos que hacer, de forma individual, lo que sea que haga falta para alcanzar esos bienes, aunque eso signifique trabajar jornadas extensísimas sin cobrar horas extras, gastarnos cualquier fondo de pensiones porque mejor invertir en algo “mío”, no reclamar ningún derecho no nos vayan a despedir, procurar no pagar impuestos, y un largo etcétera.

3) Que el Estado no solo no tiene un rol en esa carrera, sino que me estorba en esa carrera por lo propio. El Estado y las personas que conforman la comunidad. Que aquí “cada uno baila con su pañuelo”.

El que nos hayamos creído que realmente no hay otra opción que el sálvese quien pueda y que, por consiguiente, rechacemos las alternativas colectivas o públicas presumiendo su inutilidad es un logro cultural de determinadas élites económicas, pero también de los actores gubernamentales, políticos y los medios de comunicación vinculados a este, que han seguido operando en este sentido a lo largo de los años, más allá de los procesos democratizadores o las crisis políticas nacionales.

Lo han querido denominar capitalismo popular o cultura del emprendedor, pero no es otra cosa que una doctrina que favorece a quienes ya tienen “lo suyo” y desarma el tejido social, porque nos pone en un rumbo individualísimo, ya no por triunfar, sino siquiera por sobrevivir. Puestos en este escenario, ¿qué sentido tiene para millones de personas en el país intentar recuperar la democracia, la política o las instituciones públicas que “nos representan”? Ninguno.

Sin embargo, es también en torno a esos “sentidos comunes “que la ciudadanía, los medios alternativos y las organizaciones sociales y políticas tienen la mayor posibilidad de disputar el poder. Cuando hablamos de construir futuros, de recuperar la noción de lo colectivo, de avistar un país sin corrupción, con servicios públicos de calidad y bienestar, estamos dando la batalla.

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90