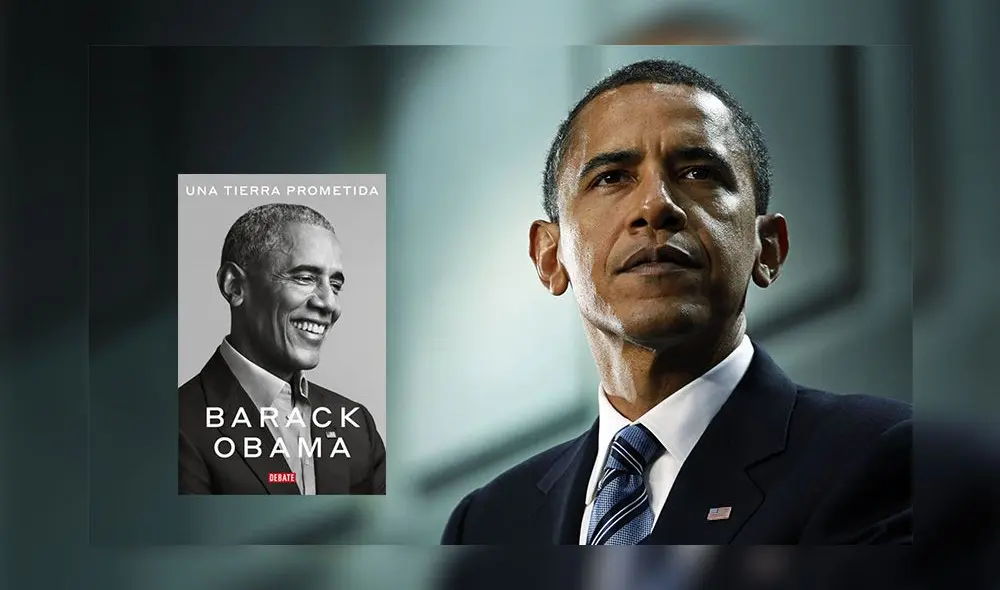

“La tierra prometida”, fragmento de las memorias presidenciales de Barack Obama

El expresidente estadounidense en este extracto de “La tierra prometida” revela los entretelones de cómo fue el día en que tomó el mando del gobierno de los Estados Unidos.

Barack Obama

Llegó el día de la investidura, luminoso, ventoso y frío. Como sabía que los eventos habían sido organizados con una precisión militar, y como tiendo a vivir mi vida unos quince minutos por detrás de la agenda, me puse dos alarmas para asegurarme de que me iba levantar a tiempo. Una carrera en la cinta, el desayuno, la ducha y el afeitado, varios intentos antes de conseguir que el nudo de la corbata quedara aceptable, y a las 8.45, Michelle y yo estábamos haciendo el traslado de dos minutos en coche desde la Casa Blair hasta la iglesia episcopal de Saint John, adonde habíamos invitado a un amigo, el pastor T.D. Jakes de Dallas, para que dirigiera un servicio privado.

TE RECOMENDAMOS

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 26/02/26 | La República - LR+

PUEDES LEER: Eva García: “Cuando escribo, no miro el género”

En el sermón de aquella mañana, el reverendo Jakes recurrió al libro de Daniel en el Antiguo Testamento, en el que se describe cómo Ananías, Misael y Azarías, fieles a Dios a pesar de trabajar en la corte, se niegan a arrodillarse ante el ídolo de oro que había mandado construir Nabucodonosor; los tres fueron arrojados a un horno en llamas, pero gracias a su lealtad, Dios les protegió y ayudó a salir ilesos.

Al asumir la presidencia en tiempos turbulentos, explicó el reverendo Jakes, yo también estaba siendo arrojado a las llamas. Las llamas de la guerra. Las llamas de la crisis económica. Pero mientras me mantuviera fiel a Dios e hiciera lo correcto, yo tampoco debía sentir miedo.

El pastor habló con su imponente voz de barítono, su ancho y oscuro rostro sonriéndome desde el púlpito. «Dios está contigo —dijo—, dentro del horno.»

Algunas personas en la iglesia comenzaron a aplaudir y le sonreí acusando recibo de sus palabras. Pero mis pensamientos se iban a la noche anterior, cuando después de cenar me disculpé con mi familia, subí la escalera a una de las tantas habitaciones superiores de la Casa Blair, y recibí las instrucciones de la Oficina Militar de la Casa Blanca sobre el «balón»; el pequeño maletín revestido de cuero que acompaña al presidente todo el tiempo y que contiene los códigos necesarios para autorizar un ataque nuclear. Uno de los asistentes militares responsables de llevar el balón me explicó los protocolos con la misma calma y meticulosidad con la que alguien podría describir cómo programar una grabadora. El subtexto era evidente.

Pronto se me iba a otorgar la autoridad para hacer explotar el mundo.

La noche anterior, Michael Chertoff, secretario de Seguridad Nacional de la Administración Bush, había llamado para informarnos de que servicios de inteligencia fiables habían detectado que cuatro ciudadanos somalíes planeaban un ataque terrorista en la ceremonia de investidura. Debido a eso, se iba a reforzar el ya de por sí descomunal despliegue de seguridad en la Explanada Nacional. Los sospechosos —unos hombres jóvenes de quienes se creía iban a pasar por la frontera de Canadá— todavía andaban sueltos. Nadie dudaba de que íbamos a continuar con los eventos de las jornadas siguientes, pero para estar seguros, repasamos varias intervenciones con Chertoff y su equipo, y luego asigné a Axe para que redactara las instrucciones de evacuación que yo debía dar a la muchedumbre en caso de que sucediera un ataque mientras me encontraba en el escenario.

El reverendo Jakes concluyó su sermón. La última canción del coro llenó la iglesia. A excepción de un puñado de miembros del equipo, nadie más sabía de la amenaza terrorista. Ni siquiera se lo había dicho a Michelle, no quería sumar más estrés a la jornada. Nadie pensaba en una guerra nuclear ni en ataques terroristas. Nadie excepto yo. Mientras repasaba a la gente sentada en los bancos —amigos, miembros de la familia, colegas, algunos me llamaban la atención y me sonreían emocionados— me di cuenta de que a partir de ese momento todo aquello formaba parte de mi trabajo: conservar una actitud de normalidad, defender frente a todos la ficción de que vivimos en un mundo seguro y ordenado, mientras contemplaba fijamente el oscuro agujero de posibilidades y me preparaba lo mejor que podía para la alternativa de que cualquier día, en cualquier instante, el caos se abriera paso.

A las 9.45 llegamos al Pórtico Norte de la Casa Blanca, el presidente y la señora Bush nos recibieron y acompañaron adentro, donde los Biden, el vicepresidente Cheney y su familia, y los líderes del Congreso junto a sus esposas, se habían reunido para una pequeña recepción. Quince minutos antes de lo previsto, nuestro equipo sugirió que nos marcháramos temprano al Capitolio considerando lo que describieron como una afluencia masiva. Nos subimos a los coches en parejas: primero los líderes del Congreso y del Senado, luego Jill Biden y la señora Cheney, Michelle y la señora Bush, Joe Biden y el vicepresidente Cheney, y el presidente Bush y yo cerrando la comitiva. Parecía que estábamos subiéndonos al arca de Noé.

Era la primera vez que me subía a la Bestia, la enorme limusina asignada al presidente. Reforzada para resistir la explosión de una bomba, pesa varias toneladas, tiene lujosos asientos de cuero negro y el sello presidencial cosido a un panel de cuero encima del teléfono y del reposabrazos. Cuando se cierra, las puertas de la Bestia se sellan y no dejan pasar ningún sonido. Mientras nuestra comitiva avanzaba lentamente por la Pennsylvania Avenue y charlaba de trivialidades con el presidente Bush, pude ver por las ventanas blindadas la cantidad de personas que todavía iban camino a la Explanada Nacional o que ya habían tomado asiento en el recorrido del desfile. La mayoría parecía de un humor alegre, vitoreaban y saludaban cuando veían pasar la comitiva. Pero cuando giramos en una esquina hacia el último tramo del recorrido, nos topamos con un grupo de manifestantes con megáfonos que alzaban carteles que decían «Condena a Bush» y «Criminal de guerra».

No sé si el presidente los vio; estaba demasiado entusiasmado con una descripción sobre cómo se limpiaba la maleza en su rancho en Crawford, Texas, adonde se iba a marchar en cuanto acabara la ceremonia. Pero me sentí silenciosamente molesto con ellos en su nombre. Me pareció innecesario y fuera de lugar protestar contra un hombre en la última hora de su presidencia. En líneas generales, me preocupaba lo que aquellas protestas de último minuto mostraban sobre las divisiones que agitaban a todo el país, y el debilitamiento de las barreras de decoro que alguna vez habían regulado la política.

Supongo que había cierto rastro de egoísmo en mis sentimientos. En pocas horas estaría viajando solo en el asiento trasero de la Bestia. Calculé que no iba a pasar mucho tiempo antes de que esos megáfonos y carteles se dirigieran a mí. Y eso también iba a formar parte de mi trabajo: encontrar la manera de no tomarme aquellos ataques de forma personal, pero sin evitar caer en la tentación de aislarme de los gritos al otro lado del cristal, como tal vez había hecho mi predecesor con demasiada frecuencia.

Habíamos hecho bien en marcharnos antes. Las calles estaban abarrotadas de gente, y cuando llegamos al Capitolio llevábamos varios minutos de retraso. Junto a los Bush nos abrimos paso hasta la oficina del presidente de la Cámara, donde hubo más apretones de manos, fotos e instrucciones antes de que los participantes e invitados —incluidas las niñas y el resto de la familia— empezaran a alinearse para la procesión. A Michelle y a mí nos mostraron la Biblia que habíamos pedido prestada a la Librería del Congreso para mi juramento, un pequeño y grueso ejemplar forrado en terciopelo borgoña con el lomo dorado, la misma Biblia que había usado Lincoln para su juramento. Entonces a Michelle le llegó el turno de marcharse, dejándonos a Marvin, Reggie y a mí solos por un instante en la sala de espera, como en los viejos tiempos.

—¿Tengo algo en los dientes? —pregunté exagerando una sonrisa.

—Estás bien —me contestó Marvin.

—Hace mucho frío afuera —dije—. Igual que en Springfield.

—Bueno, hay un poco más de gente —dijo Reggie.

Un asistente militar metió la cabeza en la sala y dijo que había llegado el momento. Choqué los puños con Reggie y Marvin, y seguí la comitiva del Congreso por los largos pasillos, atravesamos la rotonda del Capitolio y el Salón Nacional de las Estatuas, dejamos atrás las filas de simpatizantes que se alineaban contra las paredes, una hilera de guardias de honor que hacían el saludo a cada paso, hasta que finalmente llegué a las puertas de cristal que se abrían hacia la plataforma de investidura. La escena que se veía al otro lado era impresionante. La multitud cubría por completo la Explanada en un continuo sin fisuras, y seguía mucho más allá del monumento a Washington hasta el monumento a Lincoln, con lo que debían ser cientos de miles de banderines que brillaban bajo el sol del mediodía como la superficie del mar. Por un instante, antes de que sonaran las trompetas anunciándome, cerré los ojos y repetí la oración que me había llevado hasta allí y que seguiría repitiendo cada una de las noches en que fui presidente.

Una oración en la que daba las gracias por todo lo que se me había dado. Una oración en la que pedía que se perdonaran mis pecados. Una oración en la que pedía que mi familia y el pueblo estadounidense se mantuvieran a salvo del peligro.

Una oración para que Dios me guiara.

Ted Sorensen, amigo, confidente y jefe del grupo de redactores de discursos de John F. Kennedy, había sido uno de mis primeros simpatizantes. Cuando nos conocimos tenía casi ochenta años, pero se mantenía lúcido, con una aguda inteligencia. Incluso hacía viajes por mí, era un suplente de campaña convincente, aunque un poco difícil de complacer. (En una ocasión, mientras nuestra comitiva avanzaba a gran velocidad por la autopista durante una tormenta en Iowa, se inclinó y le gritó al agente detrás del volante: «Hijo, estoy medio ciego, ¡pero hasta yo puedo ver que estás demasiado cerca de ese coche!».) Ted también se había convertido en el favorito de mi joven equipo de redactores de discursos, les daba generosos consejos y en ocasiones les había comentado algún borrador suyo. Como había coescrito el discurso inaugural de Kennedy («No preguntes lo que tu país puede hacer por ti...»), en una ocasión le preguntaron cuál había sido el secreto para escribir uno de los cuatro o cinco mejores discursos de la historia de Estados Unidos. Muy fácil, contestó él, siempre que Kennedy y él se sentaban a escribir, se decían a sí mismos: «Vamos a hacerlo lo bastante bien como para que algún día forme parte del libro de los mejores discursos».

No sé si Ted trataba de motivar a mi equipo o solo de confundirlo.

Lo que sí sé es que mi propio discurso no estuvo a la altura del de Kennedy. Durante los días siguientes, recibió mucha menos atención que los cálculos de la afluencia, la inclemencia del frío, el sombrero de Aretha Franklin, y el pequeño fallo técnico durante el juramento entre el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, John Roberts, y yo, por lo que tuvimos que reunirnos en la sala de Mapas de la Casa Blanca al día siguiente para rehacerlo. Algunos analistas consideraron el discurso innecesariamente sombrío. A otros les pareció ver una crítica inapropiada a la Administración anterior.

Aun así, cuando terminé me sentí satisfecho porque había hablado con honestidad y convicción. También me sentí aliviado de que la nota que debía usar en caso de un incidente terrorista siguiera en el bolsillo junto a mi pecho.

Cuando el evento principal quedó atrás, me permití relajarme y sumergirme en el espectáculo. Me conmovió la imagen de los Bush subiendo las escaleras del helicóptero y dándose la vuelta para saludar por última vez. Me sentí orgulloso sosteniendo la mano de Michelle mientras caminábamos una parte del trayecto del desfile. Me divirtieron algunos de sus participantes: los marines, los mariachis, los astronautas, los aviadores de Tuskegee y en especial las orquestas de secundaria de cada estado de la Unión (incluyendo la banda de música de mi alma máter de Punahou; ¡vamos, amarillos y azules!).

El día solo tuvo una nota triste. Después del tradicional almuerzo que sigue a la investidura en el Capitolio, entre los varios brindis y presentaciones de nuestros anfitriones congresistas, Teddy Kennedy, al que recientemente habían operado de un tumor cerebral, se desplomó por una repentina y violenta convulsión. La habitación quedó en silencio hasta que llegaron los paramédicos. La esposa de Teddy, Vicki los siguió cuando lo trasladaron, mientras los demás nos preguntábamos cuál sería su suerte, sin que nadie imaginara las consecuencias políticas que finalmente iba a desatar aquel episodio.

Michelle y yo asistimos a un total de diez galas de investidura aquella noche. Ella era como una visión color chocolate en su flotante vestido de gala blanco, y en nuestra primera parada la rodeé con los brazos y murmuré tonterías al oído mientras bailábamos una maravillosa versión de At last interpretada por Beyoncé. En la gala del Comandante en Jefe nos separamos para bailar con dos jóvenes de nuestras fuerzas armadas encantadores y comprensiblemente nerviosos.

Tendría que hacer verdaderos esfuerzos para recordar las otras ocho.

Para cuando regresamos a la Casa Blanca era bien pasada la medianoche. Una fiesta para nuestra propia familia y amigos más cercanos seguía a toda marcha en la sala Este, con un concierto del Wynton Marsalis Quintet que no mostraba señales de amainar. Doce horas con tacones altos estaban pasando factura a los pies de Michelle, y como a la mañana siguiente tenía que despertarse una hora antes que yo para que la peinaran para otro servicio religioso, le ofrecí quedarme y entretener a los invitados mientras ella se iba a la cama.

Cuando subí, quedaban pocas luces encendidas. Michelle y las niñas dormían, y apenas se oía el ruido del personal nocturno que recogía los platos, desmontaba las mesas y movían las sillas más abajo. Me di cuenta de que no había estado solo en todo el día. Me quedé un momento de pie allí mirando arriba y abajo el enorme hall central sin saber hacia dónde se dirigían exactamente cada una de las muchas puertas, contemplé los candelabros de cristal y el piano de media cola, descubrí un Monet en una pared, un Cézanne en otra, saqué algunos libros de la estantería, examiné los pequeños bustos, artefactos y retratos de personas a las que no reconocí.

Mi mente regresó a la primera vez que vi la Casa Blanca, unos treinta años antes, cuando acompañé como joven trabajador comunitario a un grupo de estudiantes a Washington para que presionaran a su congresista por un proyecto de ley para aumentar las ayudas a los estudiantes. Nuestro grupo se mantuvo al otro lado de las puertas que dan a la Pennsylvania Avenue, tonteando y sacando fotos con cámaras desechables. Recuerdo haber mirado fijamente las ventanas del segundo piso y preguntarme si en aquel momento exacto habría alguien mirando hacia abajo, hacia donde estábamos nosotros. Intenté imaginar qué pensarían. ¿Echaban de menos el ritmo de la vida ordinaria? ¿Estaban aislados? ¿Sentían a veces un vuelco en el corazón y se preguntaban cómo habían terminado en el lugar en el que estaban?

Pensé que no iba a tardar en tener una respuesta. Me quité la corbata, crucé lentamente el pasillo y apagué las luces que quedaban encendidas.