Economista

Paracas, el empresariado y el mar de Grau, por Jose De Echave

El empresariado peruano ha mostrado resistencia a reformas ambientales clave, planteando preocupaciones que han demostrado ser infundadas, como ocurrió con estudios de impacto ambiental y regalías mineras.

Cada cierto tiempo nuestro empresariado nos tiene acostumbrados a campañas que van en sentido contrario de lo que debería hacer un país serio que aspira a formar parte de la OCDE. Algunos ejemplos: a inicios de la década del 90 se opusieron a las nacientes leyes ambientales y en particular a los estudios de impacto ambiental (EIA). ¿Qué decían? “la norma ambiental espantaría la inversión”. Finalmente, las leyes y los EIA fueron aprobados y nada de lo que anunciaron pasó.

Luego se opusieron a la ley de regalías mineras, a la norma antielusiva, al aporte por regulación, al impuesto a las sobre ganancias mineras y varias otras iniciativas. Hasta acudieron a la vía legal para detener algunas de estas políticas: en el caso de las regalías batallaron en el Poder Judicial y hasta presentaron una acción de inconstitucionalidad que, finalmente, perdieron. Otra batalla legal la dieron en el caso del aporte por regulación que todos los administrados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) deben asumir. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía interpuso acciones populares ante el Poder Judicial para no pagar este aporte y hasta una empresa -Cerro Verde-, presentó una demanda de amparo constitucional. Finalmente, el Tribunal Constitucional resolvió que los Aportes por Regulación cobrados por el OEFA son constitucionales.

En los casos en los que se concretaron las reformas (regalía, estudios de impacto ambiental y otros), no se cumplieron los vaticinios catastróficos de las empresas y hoy en día son instrumentos fundamentales para la gobernanza del país. ¿Alguien se imagina un país sin estudios de impacto ambiental para los proyectos de inversión? En cambio, cuando las empresas lograron su objetivo y las políticas no se concretaron, el Perú se fue quedando rezagado y totalmente al margen de las tendencias y los mejores estándares internacionales.

Recientemente, varios gremios empresariales, como la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), se han opuesto a la firma del Tratado de Biodiversidad Biológica Marina en Aguas Fuera de la Jurisdicción Nacional. Los argumentos han sido jalados de los cabellos: que íbamos a perder soberanía (¿Cómo así? Ni un solo argumento serio) o, que el acuerdo era impulsado por varias ONG que lo que querían era "acabar con sectores productivos", como la pesca.

Dicho esto, no hay que olvidar que la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) desde hace años intenta vulnerar la Reserva Nacional de Paracas y pretende realizar pesca industrial en esta área marino protegida. Incluso la SNP ha demandado judicialmente al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), luego que este organismo le denegara la autorización. Pese a que la demanda fue rechazada, la SNP ha apelado.

Como bien lo recuerda Antony Apeño, investigador de CooperAccion, “Las áreas marinas protegidas o AMP se crearon para la conservación y protección de ecosistemas y especies que los habitan, y para que los servicios ecosistémicos no se vean reducidos para las futuras generaciones. Los objetivos claros con los que se da origen a estas zonas de protección, se convierten en una estrategia fundamental para asegurar que la vida marina se preserve”.

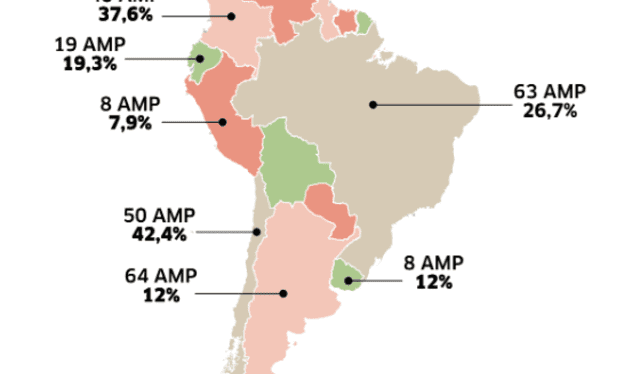

No hay que olvidar que el Perú ha suscrito y ratificado el Convenio sobre Diversidad Biológica en el que se establece que los países debían proteger al menos el 10% de sus zonas marinas costeras hasta antes del 2020 y que la meta es llegar al 30% antes del 2030. Mientras que países de América Latina como México, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay ya han superado largamente la meta del 10% y algunos hasta han superado la del 2030, el Perú tiene en la actualidad apenas el 7.9% de su dominio marítimo cubierto por áreas naturales protegidas; es decir no hemos alcanzado la meta del 2020 y cuando faltan cinco años estamos bastante lejos de la del 2030. A la fecha, el Perú solamente cuenta con las siguientes Áreas Marinas Protegidas: la Reserva Nacional de Paracas (la más antigua, data de 1975), el Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, San Fernando, los manglares de Tumbes y los de San Pedro de Vice, Ancón, Dorsal de Nasca y el Mar Tropical de Grau.

Citamos nuevamente a Apeño: “Haciendo un balance de los avances de países vecinos y su porcentaje de protección de sus ecosistemas marino costeros, el Perú se encuentra en el penúltimo lugar con 7.9%, muy lejos de países como Chile o Colombia (con 42.4% y 37.6% respectivamente). En Sudamérica solo 2 países todavía no cumplen con la Meta 11 de Aichi: Venezuela y Perú” (ver mapa).

El argumento de que la creación de las áreas protegidas va en contra de la economía del país y que se afectan puestos de trabajo, tiene un sesgo y no toma en cuenta los beneficios que traen consigo estas zonas de protección. Para los que están preocupados por las inversiones y el impacto económico, no está de más subrayar algunos beneficios que aportan las áreas naturales protegidas: por ejemplo, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAMP) subraya que el aporte de estas áreas a la economía del país es del orden de los US$ 10 mil millones y que entre los principales destinos turísticos destacan precisamente importantes áreas naturales protegidas, como Machupicchu, Tambopata, Paracas y el Mar Tropical de Grau.

Es clave proteger los océanos. A diferencia de la superficie de tierra firme, los océanos y su diversidad biológica se encuentran mínimamente protegidos. Como lo señala el propio Convenio Sobre Diversidad Biológica, “Hoy en día las actividades humanas suponen una gran amenaza para los mares y las costas debido a la sobreexplotación de la pesca, las prácticas pesqueras destructivas, la contaminación y la eliminación de residuos, la escorrentía de tierras agrícolas, las especies exóticas invasoras y la destrucción de hábitats”. Además, “el cambio climático global conlleva presiones adicionales al elevar el nivel del mar, aumentar la temperatura del agua y provocar más desastres naturales”.

Por ello, es fundamental seguir dando pasos para la puesta en marcha de una gestión integrada de zonas marinas costeras y no debemos olvidar que todo esto forma parte de los compromisos que el Perú ha asumido al firmar convenios internacionales que deben expresarse en estrategias y planes nacionales para alcanzar las metas establecidas. El reto para nuestro país es seguir avanzando y evitar quedarnos en las prácticas y las políticas del siglo pasado.

(1) Las metas Aichi se vinculan al cumplimiento del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020; el cual tiene el propósito de detener la pérdida de la naturaleza, así como el soporte vital de todas las formas de vida en el planeta.