Profesor visitante en el departamento de economía de la PUCP

La pobreza en 2024: pedaleando cuesta arriba, por Javier Herrera

“A pocas cuadras de palacio, al alcance de la mano, pero lejos de la voluntad política, se encuentra parte de la población en pobreza extrema abandonada por las políticas sociales”

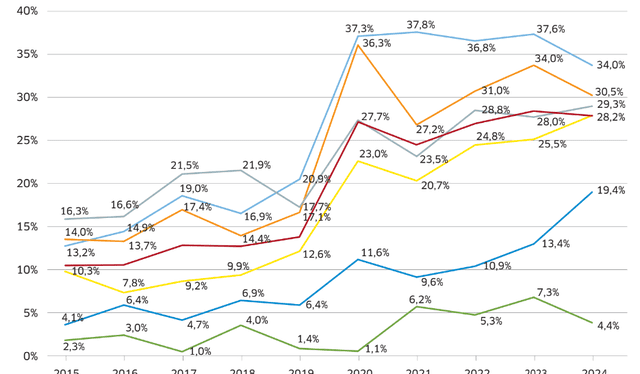

Tras dos años consecutivos de alza, la tímida disminución de la tasa de pobreza monetaria en 1.4 puntos (de 29% a 27.6%) registrada en 2024, es ciertamente una noticia positiva pero no menos anticipada, dado el crecimiento del PBI en 3.3%. Poniéndola en perspectiva, la reducción de la pobreza ha sido insuficiente como para retornar al menos al nivel de 2019 pre pandemia ya que, con más de 9 millones 395 mil pobres aún estamos 7.4 puntos porcentuales por encima. Es insuficiente también porque implica una trayectoria muy lenta de reducción de la pobreza. Si el número de pobres se reduce a la misma velocidad que lo observado en 2024 (-4.1% por año), entonces únicamente dentro de 40 años alcanzaríamos la tasa de pobreza que tuvo Chile hace 3 años (6.5%). Actualmente, seis de cada diez peruanos viven en la precariedad, sea porque se encuentran en situación de pobreza o son vulnerables con alto riesgo de caer en la pobreza ante un choque adverso ¡Y así aspiramos a pertenecer al selecto grupo de países de la OCDE!

Como dice la canción, para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. En el caso de la reducción de la pobreza, la escalera grande es un crecimiento elevado a tasas sostenidas y la escalera chiquita son las políticas sociales redistributivas. No se trata únicamente de aumentar el gasto público sino de hacerlo más eficiente y controlar el déficit mejorando la recaudación tributaria. Sólo con mayor inversión privada y pública, cerrando brechas en las infraestructuras básicas, calidad de la educación y salud se podrá aumentar la tasa potencial de crecimiento. El tipo de crecimiento importa. Además del motor impulsado por la minería, se necesita diversificar las exportaciones y activar el motor de crecimiento en ramas relacionadas al mercado interno intensivas en mano de obra. Una economía como la peruana, relativamente pequeña y con alta concentración de exportaciones en pocos productos mineros con precios volátiles está muy sujeta a los vaivenes de la coyuntura internacional y no debería volar con un solo motor. Afortunadamente, en 2024, los términos de intercambio fueron favorables al Perú y la inflación pudo ser controlada gracias al prudente manejo del BCR.

Desde el punto de vista de los hogares, lo más importante fue la reducción de la inflación a 2%. Recuérdese que en el 2023 el costo de la canasta de alimentos aumentó en casi 11%, golpeando más duramente a los hogares más pobres que gastan proporcionalmente más en alimentos que el resto de la población. Hemos estimado que, sin dicha alza de precios, la pobreza hubiera sido 1.2 puntos menor. Otro factor favorable en 2024 ha sido que los sectores en donde se concentran los trabajadores pobres, como transporte, agricultura, manufactura, restaurantes y construcción, crecieron a tasas por encima del promedio. La proporción de trabajadores con empleo adecuado aumentó más en las ciudades fuera de la capital (+2.4pp) que en el resto del país (+0.2pp).

Un segundo factor positivo fue que, según nuestras estimaciones, la contribución de las transferencias públicas a través de los programas sociales a la reducción de la pobreza aumentó de 5.3 a 6.2 puntos en el área urbana (disminuyó levemente -0.3pp en área rural). Si no hubiese habido ninguna transferencia, la pobreza hubiese sido de 34.4% en lugar de 27.6%. Sin embargo, a nivel nacional, todavía estamos por debajo de la contribución a la reducción de la pobreza que tenían los programas sociales en el año 2019 (de 7.6 puntos actual versus 6.8pp. en 2019). Comparado con la pre pandemia, la contribución de los programas de transferencia en especie (alimentos, salud y educación) a la reducción de la pobreza ha disminuido sustancialmente (de 3.5pp a 2.2pp). Ello se explica por las ineficiencias (por decir lo menos) de los programas de alimentación Qali Warma, Wasi Mikuna (¿cuál será el próximo nombre?) y la insuficiencia del apoyo a las Ollas comunes y otras iniciativas de la población.

Como resultado de los factores mencionados, en 2024, el crecimiento económico ha dado cuenta de un poco más de la mitad (52%) de la reducción de pobreza mientras que el efecto redistribución (la composición sectorial del crecimiento y las transferencias públicas y privadas) ha contribuido con el 48% restante de la reducción de -1.4 puntos de la tasa de pobreza. Ello significa que hay aún mucho espacio para que políticas redistributivas y de promoción del empleo adecuado en ramas intensivas de mano de obra reduzcan la pobreza.

Se consolida una tendencia ya observada desde hace unos años, de dinámicas diferenciadas de pobreza según regiones, tamaños de ciudades y dentro de la capital según conos y estratos. Las economías regionales parecen tener motores económicos distintos. En 2024 las ciudades intermedias experimentaron una reducción mayor de la pobreza (-2.9pp) que en las grandes ciudades (incluida la capital) y las muy pequeñas donde la reducción fue muy modesta (-1.0pp). Ello consolida el ya no tan nuevo rostro urbano de la pobreza en el Perú. Siete de cada diez (72.8%) personas en situación de pobreza viven en las ciudades. Del total de 2 millones 900 mil nuevos pobres respecto a la pre pandemia, la totalidad se encuentran en las ciudades. La pobreza en la capital no debe ser considerada como un todo ya que diferentes áreas tienen tendencias y niveles distintos. Los llamados distritos consolidados de estrato medio han tenido un deterioro significativo en 2024 (+6 pp.) y los de estrato bajo un incremento de 2.7pp. Los llamados conos (norte y este) tuvieron reducciones significativas (-3.6pp. y -3.5pp.).

Sin embargo, la pobreza urbana sigue siendo el elefante en la sala. Los programas sociales se diseñaron mirando el porcentaje de población rural en situación de pobreza, descuidando la atención al número absoluto de pobres, muy relevante para la focalización y el diseño de políticas de lucha contra la pobreza. No solamente el número de pobres es mayor en las ciudades que en el área rural, sino que incluso la tasa de pobreza en la capital es mayor en 10 o más puntos que en los departamentos de Cusco, Arequipa, Junín Lambayeque o Moquegua. En 2024 la brecha de pobreza de los pobres en la capital, es decir cuánto les falta para poder comprar la canasta básica, es de 25.2% (un retroceso de 18 años), superior a la del resto de ciudades (23.3%) y similar a la que tenían los pobres rurales en la pre pandemia. La diferencia entre urbanos y rurales se ha dividido por tres en el lapso de 20 años. La capital, al mismo tiempo que la pobreza se ha extendido y profundizado, ha dejado de ser la tierra de oportunidades que atrajo hace pocas décadas cientos de miles de migrantes.

El MIDIS ha avanzado (en el papel) una estrategia de lucha de pobreza urbana cuya implementación se hace esperar. Ella debe recoger sus especificidades, poniendo atención a los problemas de transporte, seguridad ciudadana, oportunidades de empleo adecuado, extender los centros de cuidado diurno para favorecer la participación laboral de mujeres. Se deben repensar los sistemas de focalización, dar mayor peso a la identificación de los bolsones de pobreza. A pocas cuadras de palacio, pero lejos de la voluntad política, se encuentra parte de la población en pobreza extrema abandonada por las políticas sociales.