Constitución 1993: un modelo para revisar y rearmar, por Enrique Fernández-Maldonado

“Cómo explicar que hoy la tasa de pobreza vuelve a aumentar (con el 30% de la población en esa condición y otro 30% a un pelo de caer en ella) o que e subempleo crezca más que el empleo adecuado".

Con el título Verdades y mitos de la Constitución Económica de 1993 (Debate, 2023), Andrés Calderón publicó un libro financiado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), conmemorando los treinta años de la Constitución de Fujimori. Su objetivo manifiesto es “contribuir al debate nacional que busca modificar la Constitución” y “aclarar qué dice y que no dice el texto constitucional” (p. 23). Sin embargo, uno se encuentra ante una defensa cerrada del régimen económico que, según el autor, “presenta más aciertos que omisiones o imprecisiones” (p. 12), obviando un conjunto de matices y contradicciones sobre los que bien vale reflexionar críticamente.

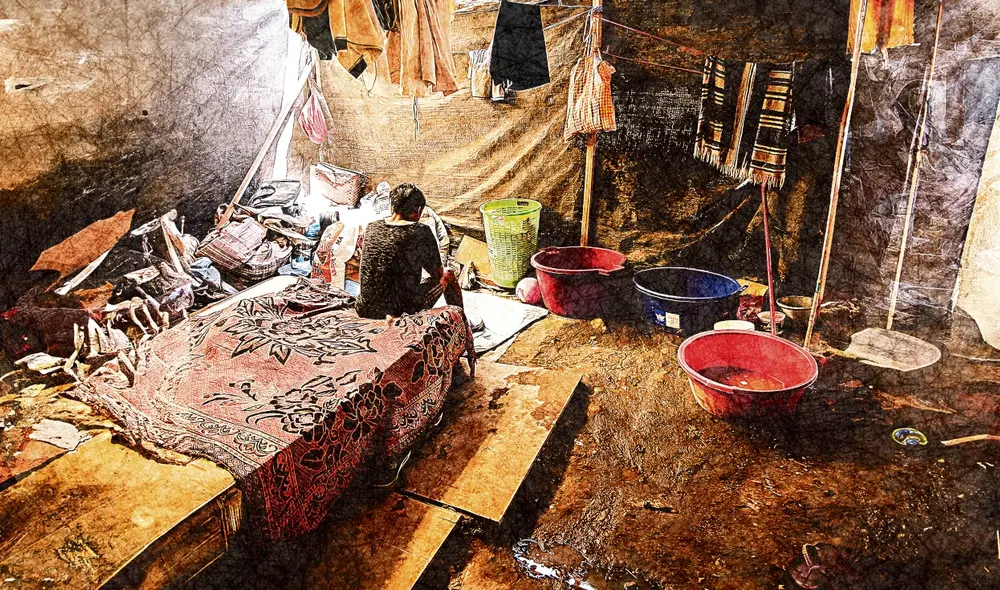

Por ejemplo: si “la pobreza se redujo drásticamente, creció la clase media, el ingreso per cápita aumentó sostenidamente y el índice de desigualdad cayó” (p. 21), cómo explicar que hoy en día la tasa de pobreza vuelva a aumentar (con el 30% de la población en esa condición y otro 30% a un pelo de caer en ella); que el subempleo crezca (estructuralmente) más que el empleo adecuado; o que se hayan tenido que “liberar” los ahorros previsionales y el seguro contra el desempleo (CTS) para compensar el estancamiento de los ingresos laborales. Para no hablar del triste récord mundial de muertes durante la pandemia (2020). Es evidente que algo no funciona. Y contrariamente a lo que propone el libro, ese “algo” está relacionado con el modelo económico vigente.

Esta discusión adquiere actualidad ahora que reaparecen los intentos por privatizar Petroperú, la principal empresa pública del país, o Sedapal, la más grande en Lima. Es ahí donde argumentos como los de Calderón constituyen “narrativas” para justificar el rol subsidiario del Estado y descartar todo atisbo de planificación e intervención gubernamental que no sea para promover la inversión privada. El autor concluye lo siguiente: “Ha quedado establecido que son los proveedores y consumidores los actores centrales de la economía y el rol del Estado en este contexto no es el de reemplazar las decisiones de los agentes económicos, sino más bien el de facilitar la iniciativa privada y la libertad de empresa” (p. 40).

Según este razonamiento, el Estado no estaría capacitado para una gestión empresarial eficaz y productiva; financiera, social y ambientalmente sostenible. La gestión de empresas públicas sería susceptible de manipulación y clientelismo político, malos manejos y ausencia de competencia. Y por eso constituirían una interferencia en el buen funcionamiento del mercado. Este punto de vista no toma en cuenta una serie de casos que ofrecen un panorama diferente. Para no ir muy lejos, la Alianza del Pacífico está compuesta por naciones como Colombia, Chile y México que cuentan con empresas públicas que funcionan con márgenes de utilidad competitivos, en sectores considerados clave (hidrocarburos, energía y minería) para la productividad y competitividad de las industrias. Algunas de las más conocidas (ENAP y CODELCO en Chile, PEMEX en México o ECOPETROL en Colombia), son un referente de empresas públicas eficientes y rentables. Y lo son en países que abrazaron la economía de mercado, pero que reservaron para el Estado la capacidad de intervenir en actividades que resultan estratégicas para el crecimiento económico, con perspectiva geopolítica y desarrollista.

Las limitaciones de este tipo de aproximaciones es que miran un solo lado de la moneda. No incluyen en la ecuación elementos que pondrían en entredicho “otros mitos y verdades”. Por ejemplo, que la corrupción es monopolio de las empresas públicas y del Estado. Lo cual es parcialmente cierto. Como lo es, también, que casos recientes de megacorrupción involucraron principalmente a empresas privadas transnacionales (las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa) o nacionales (como Graña y Montero) en complicidad con el poder político. El problema no sería de propiedad sino de gobernanza. De gestión empresarial modernizante y buen gobierno corporativo.

Quien aporta interesantes elementos para entender al Estado como un factor fundamental en la consecución del desarrollo económico es la reconocida economista Mariana Mazzucato. En un libro publicado en 2013 sustenta cómo la inversión pública en tecnología ha resultado clave para la aparición y expansión de negocios multimillonarios a nivel global, como la internet y las comunicaciones digitales. Casos en los que el Estado asumió altos riesgos de inversión en innovación, pero cuyos beneficios luego se irradiaron hacia los privados. Como reconocen especialistas del propio Banco Mundial, en la última década, a pesar de la crisis económica y sanitaria, la inversión pública “ha duplicado su importancia, con activos por un total de 45 billones de dólares, lo que equivale a la mitad del PIB mundial” .

PUEDES VER: ¿Puede la debida diligencia aportar al desarrollo y al ambiente? Puede, por Enrique Fernández–Maldonado

Pero volviendo al punto. ¿Se debe mantener incólume el sacro santo capítulo económico de la Constitución 1993 o convendría revisarlo? Los aspectos descritos merecerían cuando menos una discusión nacional en torno a la pertinencia de mantener el cuestionado artículo 60 tal como está redactado.

Sobre todo ahora que enfrentamos un momento particular como país. A fines de año se inaugurará el puerto de Chancay, provocando un cambio significativo en la geopolítica y economía de la región. El flujo del comercio chino con Latinoamérica no solo se verá potenciado, sino que tendrá una escala privilegiada en la costa norte de Lima, donde se estima se proyectará una conexión directa con el mercado brasileño, prioritario para los intereses chinos. ¿Cómo enfrentará el Perú este nuevo escenario? ¿El Estado peruano tendrá una participación directa en la dinámica industrial y comercial que se genere a nivel local, regional y macrorregional? ¿O asumirá un rol pasivo y dejará que sea el privado el actor protagónico en estos procesos? ¿Cuál es nuestra estrategia de integración a los mercados internacionales en este contexto?

Este escenario cambiante pone nuevamente en agenda la necesidad de discutir y avanzar hacia un nuevo contrato social, que responda a los desafíos que supone el actual contexto económico regional y global. La Constitución de 1993 cumplió un papel en la década de los noventa, propiciando un manejo equilibrado y responsable de las cuentas fiscales. Pero al cabo de tres décadas, este modelo demostró estar agotado, quedar desfasado en su espacio-tiempo y exigir, por el contrario, un cambio de enfoque en la relación Estado-mercado-sociedad. Para dejar atrás el “piloto automático” y superar nuestra condición de economía primario-exportadora, más vale hacerlo.

1 Mariana Mazzucato. El Estado emprendedor: mitos del sector público frente al privado. Taurus, 2022.

² Erica Bossio. “Esxtending SEO governence”. 13 de julio 2023. https://blogs.worldbank.org/