La campesina piurana que se ‘enamoró’ del papa

La historia de Josefa Mena, la mujer que llevó una ofrenda a Juan Pablo II durante su visita a Perú, en 1985.

- El país de América Latina que desafía la hegemonía de Argentina y buscar exportar carne a China

- El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

A Josefa Mena Villegas le robaron el rosario de nácar que Juan Pablo II le regaló la mañana de febrero de 1985 en que llegó a Piura, esa ciudad del norte peruano.

Si lo tuviera, lo mostraría para las fotos, protegido como una reliquia familiar, porque lo sostuvo el polaco que besaba la tierra cada vez que bajaba del avión, el sobreviviente de un atentado feroz, el acusado de encubrir a sacerdotes pederastas que fue canonizado hace cinco años.

TE RECOMENDAMOS

ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER El peruano que hizo zapatos para dos Papas

Cuando dice eso, Josefa Mena, la campesina que le ofreció un poto para beber chicha, el típico sombrero de paja y un calabazo burilado, se persigna, suspira, siente nervios.

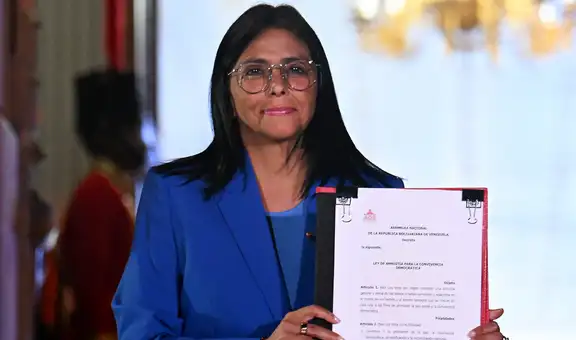

El cuadro más valioso que Josefa conserva es éste cuando le da una ofrenda al Papa Juan Pablo II. Es la única de dos reliquias que tenía de él. Foto: Luis Paucar.

Y vuelve a verse ante ese millón de personas apostadas en el Campo Papal, al costado del aeropuerto, con su blusa rosada de satén y su falda larga negra, ella cara a cara ante el ‘papa peregrino’, respirando despacio para no desmoronarse de emoción, diciéndole después “Santo Padre, esto sirve para beber chicha”, y él respondiéndole con una caricia en el mentón:

—La campesinita.

Tres décadas después de convertirse en el símbolo de la mujer del campo, Josefa cree que entregar aquella ofrenda fue una epifanía.

“Qué iba a imaginar yo, una campesina pobre llevando tan grande ofrenda al que para mí era Dios, estar cerca de él...”, dijo a La República en su casa de la calle San Juan de Puerto Rico, en el asentamiento San Pedro, donde pasaba los días con su hija y una nieta.

Detrás de ella había una historia lacerante. Cuando su vida parecía condenada a la esclavitud, encontró la luz, luchó por su familia, dejó de ser iletrada y hasta estuvo frente a frente con el 264° papa.

El cuadro más valioso que Josefa conserva es éste cuando le da una ofrenda al Papa Juan Pablo II. Es la única de dos reliquias que tenía de él. Foto: Luis Paucar.

La vida dura

El padre de Josefa fue un arriero decidido; su madre, un ama de casa que migró a la hacienda San Miguel en busca de trabajo. Allí María Villegas conoció a Cruz Mena, se casaron, tuvieron cinco hijos.

A los 7 años ya arreaba la piara, lavaba, cocía, cocinaba, apañaba algodón, cultivaba la tierra bajo el sol de Piura. Por todo eso, recibía veinte soles al mes.

Se hizo partera viendo a su abuela, y había atendido a su primera paciente a los 14 años. Se casó joven, tuvo 5 hijos.

“Pero mi esposo me dejó. Yo tuve que sacarlos adelante sola, con mi trabajo. Sufría mucho. Por eso digo que tengo dos vidas”.

Aprendió a leer a los 40 e independizó su economía gracias al Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), donde trabajó hasta hace siete años junto a los sacerdotes jesuitas.

Gracias a ellos, Josefa Mena subió a la Torre Eiffel y ha volado a España, a Granada, a Sierra Nevada. Y también visitó Mishquiaco y Santa María de Nieva, esos exóticos paraísos literarios.

El cuadro más valioso que Josefa conserva es éste cuando le da una ofrenda al Papa Juan Pablo II. Es la única de dos reliquias que tenía de él. Foto: Luis Paucar.

Un cuadro grande flota en la sala de su casa. Está enmarcado con madera color nogal y un vidrio prensado lo protege del polvo: Juan Pablo II le sostiene el mentón, compasivo.

Ella le coloca la alforja entre sus hombros. Una paneta de rosas rojas en su cabello. Las trenzas arrebozadas por unas dormilonas. Los pabilos enhebrados. Una blusa rosada de satén, la falda larga negra.

—Su cara era como porcelana fina —dijo a La República— una belleza, ojos cristales, parecían dos bolas azules. Lo miraba y no paraba de mirarlo porque, ay Dios mío, era algo incomparable: lindo, lindo, lindo.

La mujer que se ‘enamoró’ del papa tampoco puede mostrar ese vestido que usó aquella mañana. Se lo regaló a una bailarina de marinera.

Nada queda de entonces. Solo recuerdos.