“En Chile la justicia juzga en función del dinero y del poder‘’: Alondra Carrillo, exconstituyente

Se define el destino de Chile. Alondra Carrillo, quien fue parte de la redacción de la nueva constitución próxima a votaciones, conversó con La República sobre el histórico proceso y los cambios que busca promover la nueva carta magna.

- No es Venezuela: el país de Latinoamérica que menos turistas recibe al año a pesar de tener una maravilla natural

- El país de América Latina que desafía la hegemonía de Argentina y buscar exportar carne a China

El domingo es un día clave para Chile, se celebrará el plebiscito que define si continúa rigiendo la constitución de Augusto Pinochet, dictador de Chile, o se abre paso a la nueva carta magna redactada por la Convención Constitucional, que incluyó, por primera vez en la historia del país, paridad entre hombres y mujeres, y escaños reservados para los pueblos originarios.

La Constitución propone cambios enormes en las 178 páginas, 388 artículos y 57 normas transitorias. Se trata de un contenido que ha dividido a la opinión pública y a los más de 15 millones de electores, quienes este domingo 4 de septiembre deben asistir a los comicios más importantes en la historia del país.

TE RECOMENDAMOS

PILATES: BENEFICIOS REALES, MITOS Y CÓMO TRANSFORMA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La República entrevistó a Alondra Carrillo Vidal, psicóloga y política independiente que forma parte de la Coordinadora Feminista 8M (de la cual fue vocera por 2 años) y que además integró la Convención Constitucional encargada de la redacción de la nueva constitución de Chile, en representación del 12° distrito de la región Metropolitana.

Foto: Diario Usach

El camino hacia una nueva constitución en Chile

-¿Cómo llega Chile a este momento histórico?

Chile tuvo una salida pactada de la dictadura, y parte del pacto fue mantener la constitución emanada en un proceso ilegítimo bajo una dictadura cívico-militar que estaba desapareciendo, torturando y exiliando chilenas y chilenos, y que tuvo unas modificaciones pero que en lo general se mantuvo en su esencia.

Durante los últimos 30 años ha habido progresivas movilizaciones sociales que han aparecido producto del orden social y económico impuesto y resguardado por esta constitución partisana. Durante los últimos años esa conflictividad social fue incrementándose hasta que el 18 de octubre (de 2018) nuestro país estalló.

-¿Por qué causa tanta polarización el plebiscito?

Este proceso constituyente (y especialmente el proceso de debate hacia el plebiscito) ha estado marcado por los sectores del rechazo que desplegaron una campaña amparada en mentiras y desinformación, en infundir miedo a la ciudadanía de manera injustificada, sembrando el temor de que a la gente le puedan quitar su casa o que van a perder los ahorros o que no van a tener la posibilidad de heredar sus casas en el futuro, que no tiene ninguna relación con el texto constitucional.

Lo que está en juego es un orden institucional que va en contra de los privilegios que ha ostentado un sector de la población durante todos estos años y que no quieren soltar.

-Entrando en la Constitución, ¿qué significa que Chile sea un estado plurinacional?

Chile tiene un 12,5% de población indígena que se autoreconoce como parte de un pueblo originario; sin embargo, jamás la institucionalidad, las constituciones previamente existentes, han reconocido ese carácter de Chile.

Se impuso la idea importada que un Estado significa una nación y a partir de un discurso monocultural se ha intentado ocultar que Chile está compuesto por diversos pueblos y naciones indígenas. Esta declaración de un Chile plurinacional implica un reconocimiento de algo que ha sido permanentemente ocultado y sofocado del horizonte cultural y social.

Foto: AFP

PUEDES VER: Últimas encuestas del ‘apruebo’ y ‘rechazo’: ¿qué opción lidera previo al Plebiscito en Chile?

-Y este reconocimiento que menciona ha sido muy discutido, especialmente por el artículo 309 que señala que en Chile ‘’el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas’'. ¿Eso significa que los pueblos indígenas tendrán su propio sistema jurídico?

Significa la posibilidad de reconocer la coexistencia de diversos sistemas jurídicos que tienen fuentes de derecho distintas. En nuestro país solo se reconocía como fuente a la ley, pero es importante también que el reconocimiento de la existencia de diversos pueblos, naciones, supone al menos tres cosas: el reconocimiento de la diversidad lingüística de nuestro país, el reconocimiento de la pertenencia territorial de los pueblos originarios y el reconocimiento de sus dimensiones consuetudinarias de tradiciones y costumbres.

En nuestro país queremos avanzar, porque en Chile no existe igualdad ante la ley, eso es algo que las personas de nuestro país lo saben, en nuestro país la justicia juzga de manera distinta en función del dinero y en función del poder. Y nosotras estamos proponiendo una constitución que permite confrontar esta desigualdad en la justicia y reconocer las diversas prácticas de impartir justicia en los pueblos originarios.

-La educación fue uno de los problemas evidenciados durante el estallido de 2019, ¿cuáles son los cambios en torno al derecho a la educación pública?

En Chile tenemos lo que se llama una igualdad de trato entre las instituciones de educación del estado y las instituciones privadas, esto quiere decir que el estado no puede fortalecer de manera significativa a la educación pública porque es acusado de estar discriminando entre instituciones.

Lo que se establece en el texto constitucional es que el Estado tiene un deber prioritario con la educación pública, que su financiamiento debe ser basal permanente y suficiente, y que la educación pública debe ser gratuita en todos sus niveles desde la educación escolar hasta la educación superior.

-¿Y en torno al Sistema Nacional de Salud Universal, otro de los reclamos evidenciados durante el estallido?

En nuestro país la salud depende del dinero que tiene la gente, si las personas tienen dinero pueden comprar la salud y si no tienen dinero, no se les garantiza el derecho: tener una diferencia de esas características atenta contra la dignidad humana.

Lo que nosotras buscamos con la propuesta constitucional es dejar de tener dos sistemas de salud y tener uno, integrado, donde participen tanto públicos como privados, en el marco de reglas de regulación y fiscalización que establece el estado.

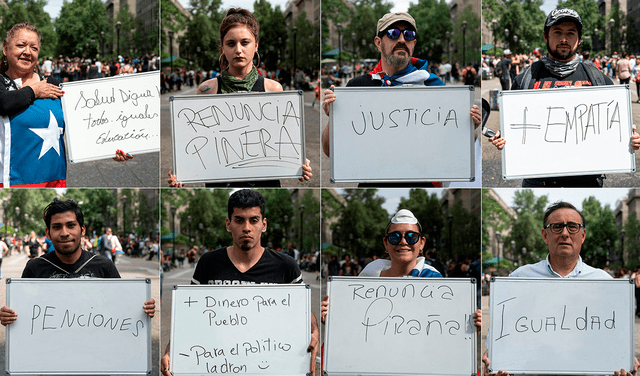

Los manifestantes interpretar "El derecho a vivir en paz" del músico chileno Víctor Jara en Santiago, el 25 de octubre de 2019. Foto: AFP.

PUEDES VER: ¿Nueva constitución para Chile?: claves para entender el histórico plebiscito que divide al país

-¿Pero Chile tiene los recursos para cubrir todos los derechos sociales propuestos?

En nuestro país hay dinero, pero está tremendamente mal distribuido. Chile es uno de los países más desiguales del mundo y el dinero está concentrado en muy pocas manos. No cabe duda de que avanzar hacia un estado social y democrático de derecho implica una redistribución de la riqueza.

-Y la propuesta que elimina el Senado y crea dos Cámaras de poder “asimétrico”, ¿cómo es que sería el nuevo Congreso?

Bicameralismo asimétrico incongruente es el nombre técnico. Hoy en Chile tenemos un bicameralismo espejo, significa que tanto en la cámara de diputados como en la cámara del senado tienen una integración que es relativamente proporcional a la población y tienen las mismas funciones en la tramitación legislativa, lo que genera bloqueos entre las cámaras y que es tremendamente poco eficiente.

Entonces hacia lo que avanzamos es salir hacia algo que está presente en muchas democracias del mundo y que se llama bicarderalismo asimétrico. ¿Y por qué es asimétrico? Porque hay una cámara en el Congreso de diputadas y diputados que representa la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, y hay una segunda cámara de las regiones, que viene a reemplazar la institución del Senado, y que está integrada por un número igualitario de representantes regionales del país, es decir hasta la región más pequeña del país tiene la misma cantidad de representantes que la región más poblada.

-Ustedes trabajan bajo el mandato del pueblo y ahora, de acuerdo a las encuestas, hay un grueso número de chilenos que se inclinan a no aprobar la nueva carta magna, ¿qué ocurrirá si gana el rechazo?

Las encuestas mostraban una realidad, pero el día de ayer, por ejemplo, el acto de cierre de campaña del ‘rechazo’ contó con una asistencia de entre 500 y 1.000 personas en el mejor de los casos, y el acto de cierre de la campaña del ‘apruebo’ con más de 500.000 personas en la calle. Entonces eso nos permite dudar acerca de las encuestas.

Ahora bien, en caso de que ganara el rechazo a las elecciones, nosotras sabemos que la propuesta constitucional, que fue redactada con una enorme participación popular, inédita en nuestra historia democrática, que fue redactada por el primer órgano paritario del mundo, va a constituir un piso irrenunciable de derechos que vamos a seguir disputando

Las protestas durante el estallido social de 2019. Foto: AFP

PUEDES VER: Plebiscito 2022 Chile: ¿funcionarán los supermercados y malls el domingo 4 de septiembre?

-Y esto enlaza con lo dicho por el presidente Boric hace unas semanas: “De ganar la alternativa ‘rechazo’, vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más, donde se va a tener que discutir todo de nuevo, a partir de cero”

Lo cierto es que de ganar el rechazo lo que pasaría es que nos quedaríamos con la constitución del 80, sin embargo, se trata de una constitución que no tiene ninguna legitimidad democrática, el 80% votó porque esa no puede ser nuestra constitución.

-Las mismas encuestas también señalan que hay un porcentaje no menor de indecisos, entre 10% y 15%, ¿cómo van a captar la atención de este grupo?

Hemos desplegado una campaña con fuerte arraigo territorial, teniendo presencia todos los días en los últimos dos meses, conversando con las vecinas y los vecinos, y es esa conversación democrática la que nos tiene que llevar este 4 de septiembre.

-¿Esta constitución cumple las expectativas de los colectivos feministas?

Supera las expectativas. Cuando decidimos disputar la presencial en el órgano constituyente, lo hicimos porque teníamos una responsabilidad con el programa que hemos construido, pero jamás nos imaginamos la enorme presencia del movimiento social que allanó el camino para que el feminismo tuviera una voz y una presencia.

PUEDES VER: Agreden a Simón Boric, hermano del presidente Gabriel Boric, en el centro de Santiago de Chile

-¿Cuál es la visión y expectativas que tienen de la sociedad chilena en unos años?

Yo espero que en unos años más, luego de entrar en vigencia la Constitución, tengamos una ciudadanía cada vez más abierta a la discusión política, a pensar que el destino de nuestras vidas colectivas, que el destino de nuestro país depende de nosotras y de nosotros y de las decisiones políticas e históricas que vayamos tomando para ir cambiando esa vida, para ir cambiando la institucionalidad y para ir respondiendo a las problemáticas de la precarización de la vida que hemos arrastrado durante tanto tiempo. También a los desafíos de una vida radicalmente distinta que significa por ejemplo, el horizonte feminista-ecologista-regionalista que nos trae la nueva Constitución.