Especial: Los dilemas del Bicentenario

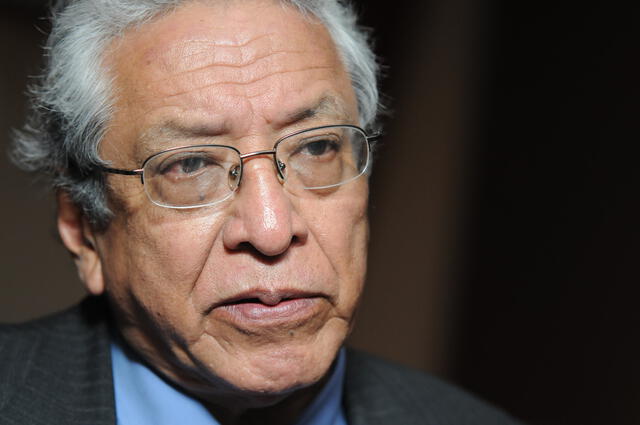

Autor: Heraclio Bonilla (*)

El próximo 28 de julio el Perú se apresta a recordar los 200 años transcurridos desde aquel lejano 1821 en que el argentino José de San Martín proclamara la independencia del Perú. Esa fecha, como muchas otras significativas en la experiencia del país, no es recordada, pensada y asumida de manera idéntica y homogénea en un país escindido étnica, geográfica y socialmente: unos la aprovecharon para justificar su dominación, mientras que otros esperan que alguna vez su legado se cumpla. Tampoco fue homogénea la participación en el llamado proceso de la independencia: hubo desde el entusiasmo de una minoría, hasta la incertidumbre y la oposición de muchos otros, para no mencionar la actitud de algunos como Riva Agüero y Torre Tagle quienes cambiaron de bando en función de sus intereses. Al final de cuentas no era lo mismo ser independientes que ser iguales. Pero esto no significa que haya que prescindir de esas efemérides, porque deben servir para pensar lo que somos, cómo llegamos a dónde estamos, y cuáles son los rumbos que el destino y la historia nos depara. Todo esto fue enunciado y exigido en mi libro Metáfora y realidad de la independencia del Perú, algunas de las seis ediciones fueron publicadas por la Universidad que edita esta revista. Nada se hizo y en su lugar seguimos envueltos en discusiones intrascendentes.

"Ni siquiera la más grande rebelión, ocurrida en los Andes, aquella liderada por Túpac Amaru en 1780, quiso la independencia porque el rebelde gritaba: 'Viva el rey, abajo el mal gobierno'".

¿Por qué ocurrió lo del 28 de julio? Cualquier persona medianamente educada debería saber que fue el resultado del avance de las tropas argentinas y chilenas para garantizar que la quiebra del imperio español, ya iniciada en Caracas y Buenos Aires, se consolidara. Pero no fue suficiente, era necesario esperar tres años más, hasta 1824, con las batallas decisivas de Junín y de Ayacucho, con las tropas comandadas por los venezolanos Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. En esas batallas estuvieron por cierto los peruanos, presencia que motivó las cáusticas reflexiones de nadie menos que José de la Riva Agüero, el descendiente del primer mandatario, en Paisajes Peruanos y en La Emancipación y la República. Pero no eran tantos como los que logró reclutar el virrey La Serna en su desplazamiento hacia el Cuzco, para terminar convirtiendo la ciudad sagrada de los Incas en el bastión de la resistencia colonial, en la espera de los indispensables refuerzos militares que no terminaron de llegar porque los deseos de Fernando VII fueron contrariados por la rebelión de Rafael del Riego en las Cabezas de San Juan el 1 de enero de 1820, acto que obligó a restablecer la Constitución Liberal de 1812 que la había abolido a su retorno al poder en 1814, entre otras cosas porque esa carta declaraba que la soberanía radicaba en el pueblo.

Pero no solo era la acción de Riego la que debilitaba la ofensiva imperial de España sino que el restablecimiento de la Constitución liberal de 1812 disipó la fidelidad de los realistas y los obligó a separarse de España por los riesgos que implicaban para sus privilegios ser súbditos ahora de una Monarquía constitucional. No fue otro el significado de la independencia de México con Iturbide, así como el enfrentamiento de Pedro Antonio Olañeta, comandante de los ejércitos españoles en Charcas (hoy Bolivia) contra el virrey La Serna, en rechazo a su liberalismo. Para no mencionar la fractura ocurrida años antes en el alto mando político del Virreinato del Perú, con la insólita deposición del penúltimo virrey Pezuela por La Serna.

Pero estos acontecimientos no eran nuevos. La coyuntura de la separación se abre, en efecto, en 1808, cuando luego del sainete de las sucesivas abdicaciones de Carlos IV y de Fernando VII en favor de Napoleón Bonaparte, éste decide pese a eso invadir España y nombrar s su hermano José como el nuevo monarca español. Ante la claudicación de la nobleza española fue el pueblo llano que asumió la resistencia a la ocupación francesa (inmortalizada en las pinturas de Goya), mientras que la élite fragmentada se agrupaba en sucesivas Juntas, en la península y en América, para llenar el vació del poder pero en nombre del rey. Entonces, desde 1808 hasta 1823, España transita por varias coyunturas dramáticas: la caída de la monarquía borbónica, la constitución de las Juntas de Gobierno, la convocatoria de las Cortes, la promulgación de la Constitución de 1812, el retorno de Fernando VII, la rebelión de Riego y el restablecimiento de la constitución liberal en 1820, el Trienio Liberal y, finalmente, la reimposición del absolutismo de Fernando VII en España con la ayuda de la Santa Alianza en 1823, acontecimientos que tuvieron dramáticas consecuencias en las colonias americanas.

¿Significa todo esto que la independencia americana se decidió en España como llega a sugerir F. X. Guerra en su importante libro Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas? Por cierto que no, aunque sus propuestas constituyen un adecuado antídoto a la añeja historiografía nacional que propone, sin fundamento, que los “peruanos” quisieron separarse de la Metrópoli desde el día siguiente de la conquista. Las disidencias fueron tempranas en el Perú y no sólo de parte de la población nativa como la liderada por Manco Inca en Vilcabamba o de los milenaristas del Taki Onkoy. Se levantaron con más contundencia los encomenderos españoles bajo el mando de Gonzalo Pizarro, el mismísimo hermano de Francisco, el conquistador, en reacción a las Leyes Nuevas de 1542 que conculcaba sus privilegios como encomenderos. Unos y otros fueron derrotados, indios y blancos, aunque no es difícil imaginar lo que hubiera ocurrido si triunfaban los encomenderos, entre otras cosas se conmemoraría no el bi sino su casi quinto centenario de la independencia, en el marco además de un genuino enfrentamiento colonial porque estuvieron frente a frente, de un lado las tropas del rey y, de otro, sus colonos, escenario diferente a las guerras de la independencia en las que casi todos eran americanos.

Pero esas disidencias y esos levantamientos no buscaban la separación de España, sino su acomodo para evitar lesiones más graves a sus intereses. Debe además reconocerse que esa Metrópoli donde “el sol no se ocultaba nunca” lo era metafóricamente, porque no podía retener los ingentes caudales enviados desde América como tampoco podía abastecer la demanda de sus mercados coloniales, porque era demasiado débil, y por eso tuvo Carlos III, en la segunda mitad del siglo XVIII, que reconquistar sus colonias y sus élites porque sus asesores le informaban que una diminuta isla era más rentable para Francia que los enormes espacios coloniales que tenía en América. Ni siquiera la más grande rebelión, ocurrida en los Andes, aquella liderada por Túpac Amaru en 1780, quiso la independencia porque el rebelde gritaba: “Viva el rey, abajo el mal gobierno”. Alguna vez debiera creérsele, y además reconocer que en contraste a lo que dice la historiografía el cacique de Tungasuca no fue otro de los precursores de la independencia, sino la razón misma de la fidelidad al sistema colonial por la enorme peligrosidad que significaba para la clase propietaria la movilización independiente de los indios, pavor compartido igualmente en México y en Cuba, y evidenciada para disipar toda duda con lo ocurrido en Haití. En adelante cuando la población criolla y blanca requería engrosar sus fuerzas de combate no tuvo otra alternativa que recurrir a los indios, pero sometidos a su liderazgo y en el marco de un programa que no incluía en lo más mínimo sus reivindicaciones, como lo demuestran las protestas de Huánuco en 1812 y del Cuzco en 1814.

Pero no toda la geografía política de Hispanoamérica fue así, porque ella incluye las disidencias tempranas de Caracas y de Buenos Aires hasta las fidelidades más consecuentes como la del Perú, México y, en el extremo, Cuba. Las razones, como propone Perry Anderson, deben buscarse en la correlación de las fuerzas sociales y en la condición de las clases populares. En el entorno de Caracas hubo una clase propietaria que a través de la producción del cacao alcanzó la fuerza suficiente como para desafiar a la Compañía Guipuzcoana, además de contar con llaneros libres, al igual que en Río de la Plata que incluso en 1810 habían demostrado que no sólo podían defenderse a sí mismos sino al rey frente a la invasión inglesa, que además contaba con un grupo mercantil cuya riqueza dependía del libre acceso a los mercados del mundo, con una población igualmente libre como eran los gauchos. Es decir, exactamente todo lo contrario a la situación peruana. Aquí la clase propietaria dependía de los favores de la Metrópoli y por eso los comerciantes agrupados en el Tribunal del Consulado auxiliaron con recursos los pedidos del virrey Abascal para sofocar las disidencias del entorno, para no mencionar a los criollos que buscaron su ennoblecimiento a través del dinero y de la compra de cargos y títulos.

Y fue en ese contexto que se produjo la “independencia”, cuyos ideales aprendidos en Europa por Miranda, San Martín y Bolívar nada tenían que ver con los Andes, como lo constatara con amargura y decepción Bolívar luego de su victoria en Boyacá en 1819. Quisieron implantar una República y lo lograron porque la alternativa era una monarquía, que incluso constitucional, no convencía a nadie, aún más si entre sus opositores se contaba con un José Faustino Sánchez Carrión. Una República para el pueblo pero sin el pueblo, a la romana, estuvo en la raíz de la inestabilidad política del país, de la exclusión de la mayoría de su gente, incluso en el acto formal del voto con el argumento falaz que eran pobres y analfabetos. Se sucedieron presidentes, regímenes políticos de todo tipo, decenas de constituciones (de finidas por César Hildebrandt como “el libro que podría haber firmado Sofocleto... el libro más chistoso de estos reinos y páramos”) como si se pensara que la letra puede cambiar la realidad, cuando más bien se buscaba proteger los intereses de la gente saliente de los gobiernos.

La situación descrita no fue indiferente para las generaciones que se sucedieron después de 1821. Cincuenta años después un hombre y un partido nuevo ocupan el espacio del poder, y Manuel Pardo decide corregir las desventuras de los regímenes militares anteriores y usar lo poco que quedaba de las rentas generadas por el guano a través de la construcción de los ferrocarriles y a base de un círculo de notables. Fracasó, vino la guerra con Chile y su partido se descompuso. Pero en la misma guerra un miembro de su partido, Mariano Ignacio Prado, quien ocupaba la presidencia, no tuvo mejor idea que abandonar el país en debacle para huir al extranjero con el pretexto de buscar armas. En el centenario, 1921, otro hombre alejado del poder añejo, Augusto B. Leguía, quiso construir una “patria nueva”, expresado en el despliegue de una impresionante política de obras públicas, con la ayuda del gobierno y del capital norteamericano y con prescindencia de la población popular y en el marco de una menos impresionante corrupción. La crisis de 1929 enterró sus esfuerzos. Entre 1936 y 1939 la guerra civil española fue seguida con interés, en el que se mezclaban la curiosidad y el temor de la clase propietaria de lo que podría ocurrir en el Perú en el caso que triunfaran los republicanos, los del Frente Popular y de “La Pasionaria”, revelando así que sus identidades sociales y políticas se construyeron en el espejo del colonizador, como en la dialéctica del amo y del esclavo evocada por Hegel. Menos mal que estuvieron en el frente de batalla César Falcón, el compañero de José Carlos Mariátegui, el inmortal César Vallejo escribiendo “España aparta de mi este cáliz”, y también Eudocio Ravines, cuyo desencanto por la izquierda empezó justamente ahí, para mostrarnos la esperanza fundada en la resistencia y en la apuesta de los humildes.

Debe decirse que también en el otro extremo social, los indios de Iquicha, en 1824, a poca distancia del escenario final de la guerra, pedían igualmente el retorno de Fernando VII y el fin de la patria traidora, aunque en este caso las razones no les eran escasas. En 1971, con ocasión del sesquicentenario, gobernaba el general Juan Velasco Alvarado quien decía que quería obtener, por fin, la genuina independencia del Perú erradicando las expresiones más significativas de las raíces coloniales del país, pero “manu militari”, sin el pueblo, con un colosal endeudamiento externo, bajo un modelo “ni capitalista ni comunista” que en la práctica no hacía sino conjugar ambos defectos. Y ahora nos acercamos al bicentenario, en el marco de un país en ruinas, expresado en la caída del producto bruto interno, del aumento brutal del desempleo, de la falta de atención a las necesidades básicas del país, como su derecho a la salud, a la educación, al trabajo como consecuencia de la privatización de sus servicios.

Ahora ni siquiera la protesta legítima existe, porque los partidos políticos son anacronismos de antaño, porque los que se movilizan no saben nada del territorio donde habitan y no tienen por lo mismo ideas claras de las metas que persiguen ni cómo conseguirlas. Tal vez sea un triste consuelo para la impotencia ver a varios de los presidentes últimos desfilar ante los tribunales de justicia por corruptos, o encerrados en las cárceles por cometer crímenes indescriptibles. A diferencia de la generación del centenario, ni el paisaje, ni la historia, ni los dioses inspiran la búsqueda de un camino distinto.

Bogotá, enero 25 de 2021.

(*)Heraclio Bonilla es historiador y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Obtuvo el doctorado en la especialidad de Historia Económica por la Universidad de París en 1970, y en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1977. Ha enseñado como profesor visitante en las principales Universidades de América Latina, los Estados Unidos y Europa. También ha sido investigador del IEP. Entre sus libros más importantes destacan: Metáfora y Realidad de la Independencia en el Perú (IEP, 2016) y Guano y burguesía en el Perú (FLACSO, 1994)