Gustavo Gorriti: “Nunca me definiría como antifujimorista”

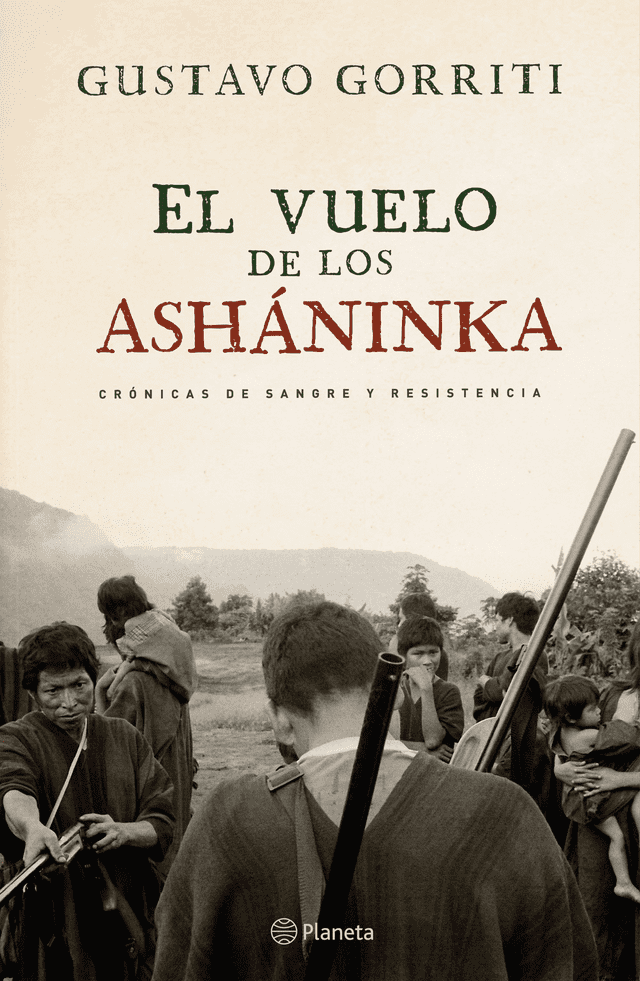

Presentado en marzo, El vuelo de los asháninka es el último libro del periodista Gustavo Gorriti. Recopila seis crónicas que escribió para Caretas durante la guerra contra Sendero Luminoso, entre 1982 y 1991, las que combina con reflexiones sobre la misión del reportero en tiempos violentos. De esta nueva publicación y la actualidad nacional trata esta entrevista.

Cuando empezó la guerra contra Sendero Luminoso, Gustavo Gorriti no era el periodista que hoy es convocado a la TV para hablar de la actualidad política. En ese momento era el reportero policial de la revista Caretas y fue desde ese puesto que cubrió la insurrección liderada por Abimael Guzmán. Presenció la manera en la que los senderistas tomaron control del penal de El Frontón. Vio la crueldad de los terroristas en Lucanamarca y la matanza provocada por efectivos del ejército en Parcco y Pomatambo.

Acompañó al sacerdote Mariano Gagnon en su esfuerzo por salvar del exterminio a los asháninkas y lamentó el crimen de su sensei, Manuel Inamine, ordenado por Sendero. Su último libro El vuelo de los asháninka (Planeta, 2022) recoge los trabajos que publicó en esas circunstancias y sus reflexiones sobre el papel del reportero, narrador y testigo en tiempos aciagos.

El vuelo de los asháninka. Foto: Planeta.

PUEDES VER: IPYS denuncia intento de robo en instalaciones de IDL y protesta contra acoso a Gustavo Gorriti

¿Cómo entraste a Caretas? Tú dices que lo más probable es que Enrique Zileri te aceptara en la revista porque él concebía la redacción como un lugar en el que debía haber mucha gente rara y tú estabas dentro de ese perfil: productor de oliva y a la vez judoka.

(Sonríe) Sí, yo creo que la parte de olivicultor, las aceitunas, no le interesaban tanto como el judo. Como sabes, yo tuve una llegada tardía al periodismo, fue a los 33 años, porque durante la mayor parte de mis 20 estuve trabajando en agricultura, en Bella Unión (Arequipa), que es una irrigación creada en el desierto, donde yo aprendí a hablar y me eduqué. Pero yo sabía bien cuál era mi vocación y decidí, después de haber pasado la treintena, que lo que me quedaba por hacer era lo más próximo a la literatura; el periodismo.

Luego traté de pensar dónde y el único lugar posible para mí era uno donde no tuviera que preguntar “Doctor, ¿escribo a favor o en contra?”, sino donde fuera el dueño de mis opiniones e hiciera reportajes que se conformaran con la verdad de los hechos y eso era Caretas. Decidí que ese era mi sitio y me fui a buscar a Enrique Zileri con el portafolio anoréxico de mis trabajos previos. Y vi que a él le interesaba que había un judoka que había leído sobre historias de violencia política.

Mi idea inicial fue tratar de hacer periodismo cultural, pero Zileri vio que quizá podía dedicarme a otro tipo de reportajes. Así fue como empecé. Había gente muy diversa en Caretas. En esa época era una redacción no solamente interesante por la inteligencia que había dentro de ella, sino por su diversidad y hasta por su excentricidad.

Era un freak show.

No era un freak show. Había uno que otro que podría haber entrado en un freak show. Había gente brillante, había gente muy cínica, había gente que vivía una existencia para Caretas y otra en la que supuestamente eran unos intelectuales malditos. Digamos, había invocaciones a Rimbaud y Lautrémont todo el tiempo, pero era muy interesante, porque en medio de todo eso era indispensable sacar cada semana un número original, fuerte y divertido.

¿Cuándo fue que fuiste por primera vez en misión periodística a Ayacucho?

Cuando se declaró la emergencia policial. Primero vino el ataque al puesto policial de Tambo, en 1981, y me parece que, entre agosto, septiembre u octubre, el gobierno de Belaunde decretó el estado de emergencia bajo mando policial. Ahí dijeron que había que mandar a alguien y entonces alguien dijo: “Esto es policiales, manden a Gorriti”, un poco con el criterio que había en el periodismo criollo de que el periodismo político estaba a una altura superior que lo policial, lo que era estúpido.

A ti no te gustaba que te dijeran reportero de policiales.

No, no. Había sección policiales y claro, para mí, había un reportaje muy interesante por hacer y como lo vi, años después, los asuntos policiales deberían ser un curso obligatorio para todo periodista que quiere hacer una reportería realmente de valor, porque pocas cosas te enseñan tanto sobre la naturaleza humana como ese tipo de cobertura.

PUEDES VER: 5 de abril: a 30 años del autogolpe

¿Siempre saliste con Óscar Medrano?

La mayor parte de las veces que viajé a Ayacucho lo hice con Óscar, esa primera vez, sí, sin duda.

En el audio de los niños huérfanos de Pomatambo (que se puede escuchar gracias a un código QR insertado en la edición del último libro de Gorriti), hay una voz que les pregunta en quechua cómo se llaman, ¿esa es la voz de Óscar Medrano?

Esa es mi voz hablando con el acortadísimo quechua que tengo, diciendo Imataq sutiqi. Pero el que hablaba y traducía a fondo era él y no solo hablaba quechua sino quechua con acento ayacuchano, con el que inmediatamente se identificaban, porque Óscar es de Acos Vinchos.

Su contribución iba más allá de la fotografía.

Muchísimo más. Óscar hacía la fotografía, pero éramos dos reporteros trabajando en conjunto y conversando todo el tiempo sobre eso.

Te estaba hablando del reportaje sobre Pomatambo y el canto de los niños huérfanos de ese lugar, que es tristísimo. Es noviembre de 1986 y los padres de esos chicos han sido asesinados por efectivos del ejército. Tú dices en tu texto que tienes sus voces grabadas en el alma. ¿Cómo se mantiene uno estoico cuando ve ese tipo de situaciones desgarradoras?

Hay quienes sostienen, los que han hecho corresponsalía de guerra, que tienes que tener una especie de distancia que funcione como una capa protectora y que esa es la única manera en la que lo consigues. Yo, personalmente, nunca lo sentí así. Yo sentí que tenía que estar cerca, comprenderlos, hablar con esa gente y entender lo que trataban de decir, no poner distancias, más bien cercanía, para poder captar todas aquellas cosas que van más allá de las palabras; los gestos, el contexto, la expresión.

¿Es gente a la que has vuelto a ver después de tus reportajes?

A esos niños no los volví a ver nunca más. Ahora serán, espero que hayan podido crecer, gente madura. He visto a alguna gente, sí, pero a esos niños no. También he entrevistado a mucha gente cuyos cadáveres después he visto en fotos.

¿Qué previsiones tomabas antes de hacer un viaje a un escenario que sabías que iba a ser hostil?

Había varias, yo menciono alguna de ellas en el libro. Pero, cuando resultó muy claro que las fuerzas de seguridad tenían una doctrina completamente antidemocrática -no era general, pero sí estuvo extendida- de llevar a cabo acciones ilegales, que incluían asesinatos, torturas y desapariciones, una de las cosas que buscaba hacer, en la medida de que fuera posible, era ir acompañado por un corresponsal extranjero, preferiblemente británico o estadounidense, porque estaba claro para cualquier oficial, que si ocurría algo irregular, las embajadas de esos países no iban a parar hasta encontrar lo que había pasado y tenían todos los elementos de inteligencia dentro del Perú como para saberlo.

PUEDES VER: Gustavo Gorriti: “Considerando las falencias del Gobierno, la ultraderecha representa el peligro mayor”

De alguna manera, estos colegas extranjeros eran compañía invaluable, pero también una especie de salvoconducto, de estampita milagrosa.

Más que salvoconducto, eran una suerte de seguridad. Pero para ellos, nosotros éramos la garantía de un excelente reportaje. Juntos llegábamos a donde no hubieran llegado solos.

En el libro dices que cuando apareció Sendero, tanto la izquierda como la derecha se fabricaron y se creyeron sus propias fake news. Los socialistas decían que Sendero era una creación de la CIA para reprimir a la izquierda legal y la derecha era más hollywoodense, decía que lo de Sendero era monitoreado desde un portaaviones soviético que estaba anclado en el Caribe.

Así es.

Tenían vocación por las fake news desde esa época.

Es que las fake news, como les llaman ahora, de nuevas no tienen nada, la desinformación es un viejísimo artilugio dentro de la política y del arte del gobierno, pero en el siglo XX fue cuando se desarrollaron, se sistematizaron y llegaron al máximo, sobre todo en la lucha entre el fascismo y el comunismo. Ya te digo, de nuevo no tienen nada, lo único es que ahora están digitalizadas, esa es la diferencia.

Tú dices que en la última parte del primer lustro de los 80, la gente andaba fascinada con Alan García. Incluso el director de Caretas, Enrique Zileri, tenía una amistad con él, pero tú tenías tus reparos con esa figura, ¿por qué?

Bueno, es que la historia empezó antes. En 1982, en lo que fue mi primera gran comisión periodística, yo me hice cargo del caso Lamberg, y él era la persona que para todos los propósitos dominaba al Apra. Y todo lo que sacamos para demostrar la vinculación de Lamberg con el narcotráfico provocó un sismo dentro del Apra y una movilización para que hubiera un cambio de liderazgo. Allí surgieron dos opciones: uno (Jorge) Torres Vallejo, de Trujillo, y el otro, Alan García, que era un junior todavía.

Alan García ganó y luego empezó a llevar adelante su propia campaña política, pensando en la candidatura presidencial. Yo lo conocí cuando Enrique Zileri lo conoció, en las mismas circunstancias, porque un amigo invitó a cenar a García y a Max Hernández, y me pidió ir con Zileri, para que fuera una cena interesante. ¡Y vaya que lo fue!

A mí, García siempre me pareció una persona inteligente, con la que era muy interesante conversar, que era rápido, y Enrique quedó absolutamente fascinado con él. Pero a mí, por algún análisis aquí, otro allá, alguna información, intuición, algunos determinados gestos, me pareció que había cosas que no cuadraban con la fachada.

Ahora, tú cuentas que cuando se publicó el reportaje de Caretas sobre las matanzas en los penales, sobre todo en el de Lurigancho, Enrique Zileri llamó a García y le informó que esa nota iba a salir, una nota que era muy crítica…

Por supuesto.

Y luego se reunió con él en Palacio, ¿tú hubieras hecho lo mismo?

Probablemente no, pero puedo comprender a Enrique. Como escribo ahí, para Enrique eso representaba algo que podía tener un efecto muy contundente, tremendo sobre Alan García, sobre el presidente, su amigo, pero no dudó en publicarlo. En cuanto vio la evidencia, en cuanto lo tuvo claro, no dudó. Consideró necesario avisarle, decirle, para que no sintiera que de la nada venía ese golpe, pero de que iba a salir, iba a salir de todos modos.

¿Alguna vez piensas en lo que pasará en el país cuando muera Alberto Fujimori?

Depende de cuándo muera y cómo muera. Quiero decirlo con mucha claridad, yo creo que el deber de una democracia es ser magnánimo y creo que Fujimori a la edad que tiene, con las enfermedades con las que vive, no representa ahora ningún problema, ningún riesgo de seguridad.

Con la magnanimidad que debe tener todo gobierno democrático entiendo, creo, que deberían darle arresto domiciliario o comparecencia restringida o libertad bajo determinadas condiciones. Si bajo esas condiciones, viene el tiempo y fallece de forma natural, yo me imagino de que no va a suceder gran cosa. Si muere en prisión, el rencor que va a quedar, va a enlutar a mucha gente y va a ser tóxico para el país, pero yo no lo digo solo desde el punto de vista de la conveniencia política, lo digo, sobre todo, porque si algo enseña la experiencia histórica es que la democracia, cuando se defiende, tiene que ser resuelta, valiente, decidida e intrépida. Y creo que debe ser generosa y magnánima en la victoria.

¿Qué fue Fujimori para ti, fue un objeto de investigación o más que eso, un rival, un enemigo?

Primero fue un objeto de mucho interés, por saber qué cosas había llevado a este ingeniero desconocido a vencer a Mario Vargas Llosa en los 90. Luego, por el judo, yo he tenido mucha cercanía con la cultura japonesa, y quería ver qué cosa había de eso en Fujimori.

¿Algo del honor y esos códigos?

No solamente eso, sino inteligencia, la sutileza propia del entendimiento japonés, en fin, todo un conjunto de virtudes: el orden, la disciplina, la persistencia, la perseverancia. Naturalmente, hice lo que debía hacer, que era investigar, y pronto vi lo que había realmente: Montesinos cerca, este otro cerca, este proceder de la manera en que procedía, y entonces tuve el cuadro bastante claro.

¿Te sientes o te has sentido alguna vez un rostro representativo del antifujimorismo?

No, además, nunca me definiría yo como antifujimorista. Yo me defino como un ciudadano que lucha por la democracia y que, dentro de la democracia, enfrenta a sus enemigos y el fujimorismo ha sido uno de ellos. Les tengo que hacer frente, pero decir que eso es mi vocación o me define, no, en lo absoluto.

En términos periodísticos, se piensa en el antifujimorismo como un bloque de electores que en el último tramo de una campaña define la votación a favor del rival de Keiko Fujimori.

Yo no puedo decir lo mismo, son las masas democráticas, son aquellos que luchan por defender la democracia. Si, por ejemplo, entraran en pugna dos grupos marcadamente antidemocráticos, ahí, por más que algunas personas dijeran voten por este por no votar por Fujimori, posiblemente eso no se consideraría. Por supuesto, nunca las masas democráticas en Perú, en el siglo XXI, han votado por el equivalente nacional de Pericles de Atenas, en absoluto, se ha votado por el mal menor, pero que garantizaba, por lo menos, algo de los aspectos fundamentales de la democracia, la libertad de prensa, la posible lucha por los derechos humanos, la división de poderes, etc. Entonces, eso ha sido lo que ha hecho posible que gente, que de otra manera jamás hubiera llegado a la presidencia, llegara.

Como Pedro Castillo.

No, Pedro Castillo es un caso aparte.

Lo que pasa es que hoy al antifujimorismo se le pide explicaciones, se le invoca a que se haga responsable por haber llevado a Pedro Castillo al gobierno.

La gran responsable de que Pedro Castillo esté en la presidencia es Keiko Fujimori, es el fujimorismo. Y la elección del 2021 fue una elección totalmente anormal, de un país traumatizado, conmocionado por el efecto terrible de la peste, por la mayor mortalidad producida por una causa definida en la historia del país, en toda su historia. Y, además, deprimido económicamente, deprimido cognitivamente, golpeadísimo emocionalmente, en un estado casi de virtual colapso. Yo, personalmente, puedo decir que no voté por Castillo. Tampoco había ninguna circunstancia en el mundo por la que hubiera podido votar por Keiko Fujimori.

Por lo tanto, viciaste tu voto.

Vicié mi voto y, claro, algunos dicen “los cojudignos”. Yo respondo, en el peor de los casos mejor cojudigno que huevonazi.

Hablemos de temas más alegres. En un país de hinchas nostálgicos del fútbol, ¿por qué decidiste ser judoka?

Por muchísimas razones, a mí siempre los deportes de acción me habían llamado la atención, desde mis lecturas precoces de niño, y la idea de que hubiera técnicas que te permitieran poder contrarrestar la fuerza de otro me parecía fascinante. Luego, en mi época, ser niño o adolescente significaba siempre estar cerca de una mechadera. Y el no saber pelear bien era una cosa que no me gustaba, y en ese tratar de aprender bien cómo defenderme es que empecé, ya adolescente, a buscar por mi cuenta el mejor sitio de judo posible. Encontré el Nippi-judo, que funcionaba en el estadio Nacional, desde que lo vi dije: “Esto es fantástico”.

El judo ha influido incluso en tu carrera de reportero. En La calavera en negro, otro de tus libros, cuentas que tomaste la decisión de investigar al narco Carlos Lamberg, después de un entrenamiento con el maestro Takenori Ito.

Bueno, claro, ya estaba tomada la decisión. Fue muy conversada con mi entonces novia, y ahora esposa, y con mi hija mayor. Pero es cierto que pocos judokas, en el Perú claramente ninguno, se acercaron a lo que Takenori Ito representaba. Era la encarnación del valor del judo vivido desde una manera totalmente independiente y bohemia, pero él tenía el espíritu del guerrero, en el que uno jamás se rendía. El valor y la decisión debían ir muy por delante de tus mejores capacidades físicas.

¿Alguna vez lo venciste? ¿Superaste sus uchi mata?

Hubo una sola vez. Takenori era muy bueno, un magnífico jugador de golf profesional. En una ocasión, luego de que había estado jugando mah-jong, como 3 o 4 noches, vino a sudar a la federación y en ese momento aproveché y lo derribé un par de veces. Él lo tomó con magnífico espíritu mientras yo bailaba de la satisfacción, pero en términos generales nunca hubo nadie en el Perú que lograra enfrentarse a él.

Otro de tus maestros en judo fue Manuel Inamine, que fue víctima de Sendero en un acto racista contra los descendientes japoneses. Es una historia poco conocida, no sé si está incluida en la investigación de la CVR.

Se mencionan los asesinatos de ciudadanos japoneses, pero no como lo que fue, un acto racista dirigido contra lo japonés, en acciones que verdaderamente no pueden ser catalogadas de otra forma que como fascismo.

Alguna vez le dijiste a Pedro Salinas que eres un judío, pero no un creyente, que tú ves al judaísmo no de una manera espiritual sino como una manera de pertenecer a una comunidad, a un grupo. Explícame eso.

No es lo que quise expresar. El judaísmo, por supuesto, está basado en dos cosas: la fe religiosa y la historia del pueblo, que se ha mantenido y ha creado una cultura. Es una nación que vivió siglos en el exilio y se mantuvo cohesionada religiosa y culturalmente. En el judaísmo la religión es una parte central, pero la cultura judía, la historia judía, la antropología judía, la identidad es a su turno profundamente rica y en evolución. Mira, los fundadores del estado de Israel, los pioneros, eran casi todos ateos.

¿Ah sí?

La gran mayoría eran primero socialistas, bien de izquierda, no a medias. Y eran casi todos gente atea, no creyente o agnóstica, pero que estaban profundamente vinculados con la pertenencia a un pueblo y su historia.

¿Es lo mismo que te pasa a ti?

Yo siento esa identificación con la historia, con el pueblo judío, con su cultura. Para mí la religión es parte de esa cultura, pero yo no soy creyente. Yo tengo una cuestión adicional, el judaísmo me llega por el lado de madre, pero tengo toda la poderosísima influencia de mi padre. Y he crecido entre esos dos mundos.

¿Usas con frecuencia el hebreo?

Mi hija vive en Israel, mis nietos viven en Israel.

Ellos te hablan en hebreo.

A veces sí, otras no. Lo hablo de vez en cuando. A mí me encanta, debo decirlo.