Docente de la UNMSM Luis Reyes: Mariátegui escribió sus 7 ensayos en un contexto político igual al de hoy

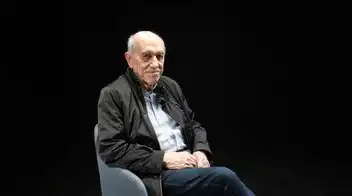

Luis Reyes es docente en Antropología de la Universidad San Marcos; además, es académico visitante en el Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de la Universidad de Harvard. En esta entrevista hablamos sobre cómo nació su interés por su profesión, el racismo a los afrodescendientes y la corrupción del país, vista desde una perspectiva antropológica.

*Entrevista hecha en junio de 2024.

Con 32 años, Luis Reyes ya es docente en la carrera de Antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; ha estudiado en Idaho, Estados Unidos; y ha asistido como académico visitante al Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas (Alari), de la Universidad de Harvard.

TE RECOMENDAMOS

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 24/02/26 | La República - LR+

Cuando culminó el colegio postuló inmediatamente a la San Marcos, mas no pudo ingresar. Pero poco más de una década después y tras estudiar en el extranjero, regresó como catedrático de dicha casa de estudio antes de los 30 años.

Él se ha especializado en los análisis de las poblaciones afrolatinoamericanas, y sus principales retos y características. En esta entrevista hablamos sobre su profesión, además de qué lo motivó para seguir la rama de las ciencias sociales y cómo entender la crisis política en el país desde un enfoque antropológico.

—¿Cómo fue tu primer acercamiento en el mundo de las ciencias sociales? ¿Se debió a una influencia familia, una inquietud personal o influenciado por tu contexto?

—Se da porque yo me veo casi forzado a migrar desde Ica. Yo crecí en un pueblo chiquito (en Subtanjalla) de más o menos 3.000 personas en ese momento, rural, dedicado a la agricultura; primeramente, al algodón, a la uva siempre, y ahora la agroexportación.

De allí migro a Lima, porque mi mamá ya trabajaba en la capital; era hijo de madre soltera, típica historia del chico de provincia que va a la ciudad, y entro a un colegio público. Llego a un colegio estatal de Magdalena del Mar, el Francisco Bolognesi.

Y allí me di cuenta de las diferencias que existen entre zona rural de provincia y la zona urbana de Lima, de un barrio que estaba pasando por un proceso de gentrificación bastante fuerte, pero todavía quedaba mucha gente viviendo en quintas y gente que no tenía dinero, que no podía ser calificada ni se clasificaba a sí mismo como clase media.

Entonces, yo viví viendo esas diferencias y todo lo que conlleva: mayor grado de violencia, un mayor grado de inseguridad, una vida totalmente distinta.

—Luego de conseguir una beca en Costa Rica, vas a Estados Unidos, donde estudias Antropología…

—Sí. En Estados Unidos estudio Antropología y Ciencias Políticas; allá le llaman un Double Major, que es una combinación de dos carreras, y eso lo hice en el pregrado. Lo hice en Idaho, pero allá es una sociedad bastante rural, y es un estado conservador, un estado que siempre vota por los republicanos y que no está muy abierto a los inmigrantes. Entonces, fue una experiencia bastante pesada para mí. Hubo casos de violencia policial conmigo, con algunos compañeros míos.

—¿El problema con las autoridades fueron porque ustedes estaban protestando por algo?

—No, era todo el tiempo. Te veían caminar por el campus (y te paraban). Yo caminaba con un amigo brasileño afrodescendiente o con un venezolano —los tres vivíamos juntos—, y la Policía nos paraba, nos pedía documentos, incluso estando dentro del campus.

Entonces, era una presión bastante fuerte sobre los estudiantes, no blancos, que no tenían al inglés como su primera lengua. Era lo que hoy en día se conoce como un perfilamiento racial. En ese momento no tenía el lenguaje para poderlo definir como tal.

—Como docente y estudioso, ¿qué te interesa más de las ramas de tu carrera?

El tipo de antropología que yo intento hacer es una antropología mucho más arguediana, y aquí traigo a José María Arguedas como padre de la antropología peruana, de la etnografía peruana y también de la etnografía y antropología sanmarquina.

Y eso es lo que yo intento: no analizar de manera grande, macro, las estructuras políticas y sociales del Perú o de la región latinoamericana, como normalmente se intenta hacer desde el norte global, sino ir más, minoritariamente, por lo infinitesimal, infinitamente pequeño, las cosas chiquitas, aquellas cosas que aparentemente no importan, los puntos de vista de las personas que normalmente no tienen la posibilidad de verse representados en esferas académicas.

—¿Cómo llegas a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?

—En enero de 2020 me dan la posibilidad de ser profesor nombrado a tiempo parcial en la Escuela de Antropología en San Marcos; y de allí, pues ya me he quedado hasta que el año pasado he tenido que salir por un año a ser investigador visitante postdoctoral en Harvard.

—¿Qué tal tu experiencia siendo un profesor joven en una casa universitaria? ¿Tuviste algún temor por tu juventud?

—Llegué con esos temores, pero me di cuenta de que una de las cosas fantásticas que tiene San Marcos, y sobre todo sus estudiantes, es que es uno de los pocos lugares donde realmente se aprecia el conocimiento por sobre el prestigio, y donde los estudiantes están ávidos de conocimiento. Y no importa si eres chibolo o si eres más viejo.

—Algunos de los temas que en La República abarcamos mucho son las situaciones de corrupción y la crisis política. ¿Se puede explicar el porqué de la crisis desde un enfoque antropológico?

Sí, en realidad sí se podría explicar, y creo que habría antropólogos o científicos sociales que lo podrían hacer mucho mejor. (…) Pero desde mi campo, que son los estudios étnicos, sobre todo basándome en la relación entre pueblos afrodescendientes y pueblos indígenas, (considero que) es una cuestión que viene instaurada en ese pensamiento colonial; en esa estructura social colonial que todavía sigue permeando hoy en día a nuestra sociedad y no solamente al ámbito político.

Dentro del ámbito político, creo yo que se expresa bastante bien. Hace poquito leía algunos folletos anarquistas de principio del siglo pasado, y la situación política es exactamente la misma, ¿no?

Mariátegui también escribe sus siete ensayos dentro de un contexto político exactamente igual al del día de hoy. Entonces, son, creo yo, formas de existir violentas, de esta élite de cuatro, cinco por ciento de personas, las cuales tratan a los demás, y no solamente a los demás, sino a las tierras, y sobre todo a los puntos de vista, como si fuesen sus lacayos y como si fuesen sus chacras.

Creo que esa disparidad que existe entre unos y otros, y la monopolización del poder que hay en manos de pocos es lo que nos lleva también a que se generen estos vínculos.

Por ejemplo, ahora vemos que, lamentablemente, nuestros representantes máximos sirven a intereses de personas que aparentemente no están tan ligadas a la política, sino que están ligadas al campo económico. Yo creo que hay esta relación en la cual se ha borrado casi las distancias entre lo político y lo económico.

—¿Cuál es tu lectura del racismo en el Perú, en la actualidad?

Para conectarlo con tu pregunta anterior sobre la corrupción, la corrupción no es algo que exime a la comunidad o a las comunidades, a los pueblos afroperuanos.

Creo yo que uno de los principales problemas es la corrupción y dentro de ella es la monopolización de herramientas para poder conectar con el resto de la sociedad civil a nivel nacional e internacional.

Hay pocas familias afroperuanas, sobre todo, afrolimeñas o afrodescendientes que se han asentado en Lima, que monopolizan los fondos y que viven de decir que representan al pueblo afroperuano, pero representan a ellos, a su familia y a las novias de sus hijos, hijas y ya.

Eso es uno de los grandes problemas. Creo yo que, a partir de allí, pues está esta sobredimensión del racismo a la de Estados Unidos, con la cuestión de las políticas de la identidad.

Como son afrodescendientes de Lima, que no les interesa mucho las provincias ni los pueblos afrodescendientes campesinos no van, no viajan, prefieren viajar al extranjero que viajar a las poblaciones de donde vienen sus ancestros. Y lo que hacen son campañas contra el racismo, campañas sobre la concientización política del pueblo, entre comillas, afroperuano. (…)

Ahora, el racismo es totalmente distinto entre Estados Unidos y aquí en el Perú, y creo yo que, aunque es algo fundamental que debemos atacar, que debemos ir contra eso, una de las cosas también que no se debe de perder de vista es la desigualdad que existe y la lucha por la tierra.

Es racista también decir que los afrodescendientes no tienen derecho a la tierra, pero es un racismo existencial y que va encadenado con otros tipos de racismo. El racismo existencial podría ser denominado como un epistemicidio, que es la muerte a las formas de pensar y de vivir, (en este caso) de existir de los pueblos afrodescendientes.

—¿Los afrodescendientes de Lima piensan distinto a los de otras regiones?

La afrodescendencia en los Estados Unidos es replicada por el discurso de los afrodescendientes en Lima. El caso de George Floyd, por ejemplo: sucede allá en Estados Unidos y acá todo el mundo viene y pone su camarita o su foto de perfil negra, por George Floyd. Pero los pueblos rurales de la costa peruana no tienen esa relación que buscan tener los limeños con los gringos.

Los pueblos rurales tienen una interpretación bien diferente de la afrodescendencia que dista bastante de la concepción con la que se define a la afrodescendencia en los Estados Unidos.

—¿Dónde encontramos actualmente a las comunidades afrodescendientes en Perú?

Sobre todo en la costa peruana. Comenzando por el norte está en Piura, Yapatera, después, en Lambayeque está Zaña,

Luego ya vamos bajando más, pues incluso en Lima ha habido barrios bastante representativos, ¿no? Como los Barrios Altos, el Rímac, Malambo, Barranco tradicionalmente también ha sido bastante negro.

Una zona de Miraflores también ha sido bastante negra, pero ahora por la expulsión y la gentrificación de esos barrios (ya no); en los conos, entre comillas, limeños, hay población en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, en San Juan de Miraflores o en el norte, en Mi Perú, Ventanilla, allí es donde quedan algunos reductos de los pueblos afrodescendientes,

Luego más al sur en Lima e Ica; en San Luis de Cañete está una santa llamada Santa Efigenia, que es una virgen negra.

Luego está Chincha. Lo más conocido es El Carmen, pero todos los centros poblados adyacentes al Carmen también son bastante afrodescendientes, bastante negros. Y pues hasta Arequipa llegan. En realidad, hasta Tacna.