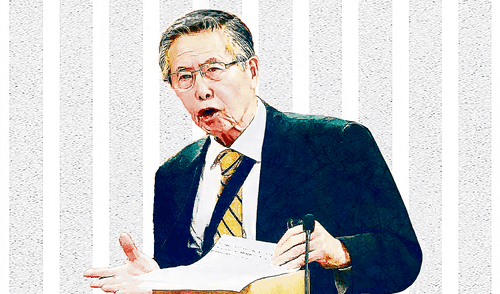

Fujimori, el caótico, por Nicolás Vargas Varillas

La política peruana posterior a Fujimori es una de caos y desorden. Es una política de caciques y hombres fuertes, en la que se construyen redes de favores a cambio de padrinazgos políticos. Fujimori también deja como legado a sus detractores, los antifujimoristas, un segmento de la población tan masivo como diverso e inmensamente desorganizado y al cual muchos han llamado como el ‘partido’ más grande del Perú

El legado de Alberto Fujimori debe ser sin duda uno de los más grandes que una sola persona ha dejado en la historia de nuestro país. Fujimori lideró al Perú entre 1990 y el 2000, e introdujo en la alicaída y elitista política peruana, existente hasta la década de 1980, una nueva forma de hacer política; o en todo caso, como Carlos Iván Degregori explicó en el título de su libro, una forma de hacer antipolítica, o por lo menos lo que hasta 1990 nadie se hubiese imaginado que llegaría al mainstream electoral. Fujimori nos legó a los peruanos una forma de hacer política fuera de las estructuras de partidos tradicionales, donde no se necesita hacer carrera, sino basta con irrumpir. Así, subido en un tractor, Alberto Fujimori se volvió, en 1990, en el outsider original, en el disruptivo de disruptivos, y en el primer antisistema que, con cuyo éxito, creó una metodología que sostiene, hoy por hoy, la manera en la que distintos movimientos (llamarlos partidos sería mucho premio) atentan a lograr legitimidad ante potenciales electores en el Perú.

El desprecio de Alberto Fujimori, el Fujimori de inicios de los 90, por la política de partidos lo podemos ver hoy calcado casi a la perfección en varios de los partidos de nuestra escena electoral nacional. Los partidos en el Perú de hoy no son partidos de ideas. No se sostienen en tradiciones ideológicas ni mucho menos pueden ser clasificados dentro del espectro izquierda-derecha más común. Los partidos de hoy, así como lo fue Cambio 90, Nueva Mayoría, Perú 2000 y tantas otras microplataformas afiliadas al todavía muy gelatinoso fujimorismo, se definen dentro de un pragmatismo amplísimo, dispuestos a columpiarse entre posiciones políticas que se acomodan a las necesidades (o a veces, a la angurria) de los cacicazgos que los lideran. No por nada tenemos hoy entre las figuras políticas más importantes del país a personajes como Cesar Acuña o José Luna, quienes no tuvieron reparos en sentarse en las bancadas de la Izquierda Unida y el PPC respectivamente, para luego devenir en la creación de movimientos políticos masivos enormemente difíciles de categorizar, pero si por algo es seguro, se alejan diametralmente de las primeras incursiones políticas de sus dueños y fundadores. Incluso este modelo de política con columpio lo vemos hoy en el parlamento con partidos como Avanza País, el cual en las elecciones del 2021 se presentó a sí mismo como la opción “liberal” dentro de nuestro pobrísimo menú electoral, solo para que un año después lleve a Luis Otsuka, un conocidísimo empresario de la minería ilegal, a ser reelegido como presidente regional de Madre de Dios. La precarización de nuestra política, cada vez más un concurso de que hombre fuerte con bota de hierro puede imponerse sobre el resto, y cada vez menos un espacio donde se puedan escuchar ideas y luego transformarlas en gestión pública con resultados palpables, es obra y gracia de Alberto Fujimori, fundador de la política en la que en nada se cree, pero por todo se hace.

Fujimori también deja como legado a sus detractores, los antifujimoristas, un segmento de la población tan masivo como diverso e inmensamente desorganizado y al cual muchos han llamado como el “partido” más grande del Perú. El antifujimorismo es sin lugar a duda tan caótico como aquello a lo que se opone. A lo largo de la historia ha carecido de líderes (muchos ardientes antifujimoristas luego no han tenido reparos de apañarse al partido de la K, siendo quizá el ejemplo de Fernando Rospigliosi el más reciente y notorio) y ha carecido de capacidad organizativa. ¿Alguna vez hubo una candidatura unida antifujimorista? ¿Algo similar a lo que representa la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela? Pues la respuesta es francamente no. De este modo, el antifujimorismo, la tendencia definitoria, para bien o para mal, de los últimos tres procesos electorales en nuestro país, parece ser una cosa que solo es capaz de acoplarse fuera de Twitter cada 5 de abril en las calles del centro de Lima para hacernos recordar, con franca justicia, los crímenes inexcusables del régimen de los 90, pero sin capacidad política de dar una alternativa viable propia al momento de los peruanos vayamos a las urnas.

La política peruana posterior a Fujimori es una de caos y desorden. Es una política de caciques y hombres fuertes, en la que se construyen redes de favores a cambio de padrinazgos políticos o, como no, alguna suma de dinero en maletines o por debajo de la mesa. Fujimori también creó una política de emociones ofuscadas y de una aparente incapacidad de hacer que los peruanos nos podamos mirar a los ojos y estar de acuerdo en algunos aspectos mínimos. No por nada hoy en el Perú un asunto tan básico como el respeto de los derechos humanos parece un asunto opcional para cierto sector, mientras vanaglorian, y con justa razón, el logro político más importante de la historia del Perú; la derrota del terrorismo (y sí fue un logro de Fujimori). ¿Por qué ambas cosas no pueden ir de la mano? Pues porque el legado del régimen de Fujimori, basado en favores y arreglos informales, apretones de manos sombríos y lealtades dudosas, terminó por romper la posibilidad de que la política en el Perú sea usada para decirnos las cosas a la cara, y que se transforme en un juego de mentiras y dinámicas de venderse al mejor postor.

Fujimori deja muchos legados, positivos algunos (las reformas liberales, algunas incompletas, pero que desembocaron en una economía próspera y en un estado que, a pesar de abandonar la ruta a la ruina total, nunca logró transformarse en un ente ejecutor eficiente) y otros imperdonables (las violaciones de derechos humanos y la inacabable lista de actos de corrupción), pero si hay un legado con el cual los peruanos convivimos absolutamente cada día, hasta inconscientemente, es el caos y el desorden, los paraderos informales y las combis fantasmas, la ley del más vivo y de la pendejada, y ese también es un legado de Alberto Fujimori.

José Rodríguez Elizondo publica desde mañana una serie de artículos sobre Donald Trump y sus acciones recientes

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90