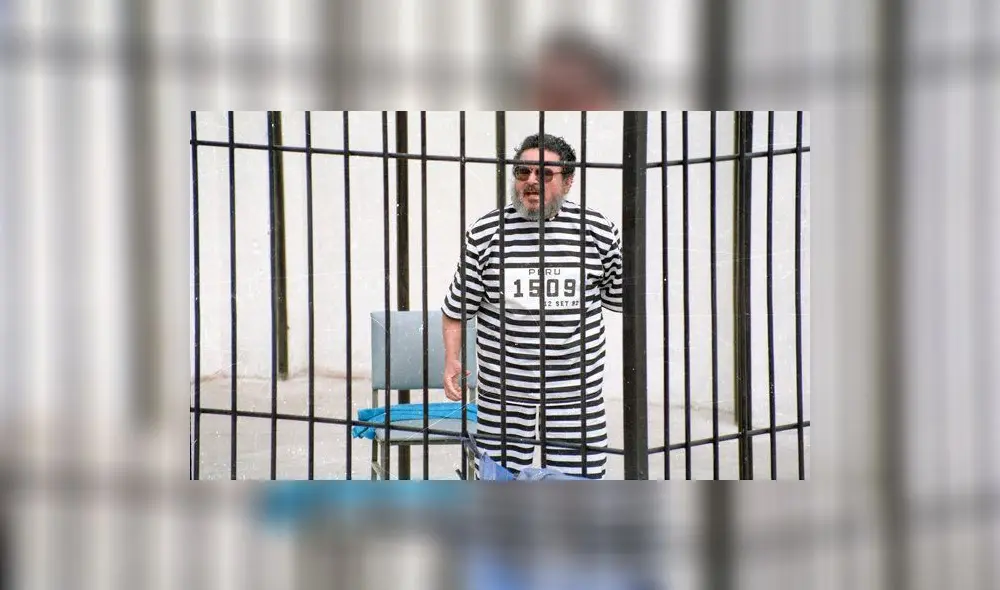

12 de setiembre de 1992

- Jorge Nieto Montesinos: ¿quién es el candidato presidencial del partido del Buen Gobierno?

- ¿Quién es Wolfgang Grozo, candidato presidencial que sube en las encuestas?

12 de setiembre de 1992

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90