Productividad en caída libre, por Humberto Campodónico

“En el sector informal se encuentran los mayores niveles de pobreza, que ya alcanzan al 29% de los peruanos. Y hay un 30% adicional de ‘no pobres’ vulnerables que, en cualquier episodio más o menos complicado, pueden caer en la pobreza”.

Uno de los temas que ocupan buena parte de los estudios económicos sobre América Latina tiene que ver con la desaceleración del crecimiento. Preocupa no solo la desaceleración, que ya ha ocurrido en la última década sino, sobre todo, que las proyecciones para los próximos años nos dicen que el decrecimiento va a continuar.

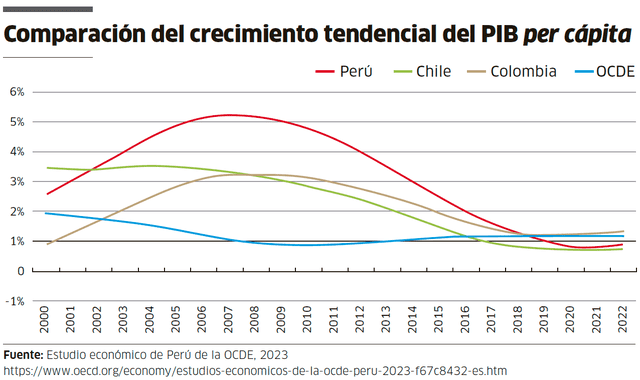

Esta baja del crecimiento es generalizada en la región. Del 2003 al 2011, el Perú tuvo un importante crecimiento que bordeó el 5% anual en promedio. Otros países de la región también crecieron, aunque a tasas algo más bajas (ver gráfico). Pero desde que acabó el superciclo de altos precios de las materias primas, han tenido una “convergencia a la baja” y llegan al 2022-2023 con tasas de crecimiento que oscilan alrededor del 2% del PBI o menos.

Tasa parecida tienen los países de la OCDE. Pero hay una diferencia fundamental entre aquellos que pertenecen al “club de los países ricos” y los países en desarrollo. Ellos ya tienen cubiertas casi todas sus necesidades de salud, educación e infraestructura (entre las más importantes), además del hecho que sus montos de PBI son muchísimo mayores a los nuestros. Por tanto, el crecimiento del PBI en esos países no necesita las tasas que a nosotros sí nos hacen falta.

Aun así, esos países también están preocupados porque el crecimiento se ha ralentizado y se ha entrado a la era de la geolocalización y de la “slowbalization”, tema al que ya nos hemos referido en anteriores artículos.

Dicho esto, veamos ahora qué es lo que dice la OCDE sobre el Perú en su informe del 2023. Recordemos que el Perú desea pertenecer a ese organismo desde el 2012 y tiene avanzada su postulación. En marzo del 2023 se promulgó el DS 041-2023 (Declaración de interés nacional del proceso de adhesión del Perú a la OCDE). Recordemos también que México, Chile, Costa Rica y Colombia ya entraron a la OCDE (Colombia empezó después que Perú e ingresó en el 2020).

Esto es lo que dicen del Perú: “El prolongado episodio de desaceleración económica muestra que los anteriores motores del crecimiento –una PEA en expansión, la acumulación de capital y el sector exportador de materias primas– resultan insuficientes para sostener un mayor progreso socioeconómico”.

Y agrega: “Las anteriores rondas de reformas se centraron sobre todo en un pequeño número de instituciones públicas que se convirtieron en ‘islas de eficiencia’ con el fin de garantizar un marco de condiciones favorables –como estabilidad macroeconómica, acceso al capital y previsibilidad regulatoria– para la relativamente pequeña economía formal, especialmente en el sector de las materias primas”.

Y aquí viene lo central: “La naturaleza dual de la economía, alimentada por altas tasas de informalidad, constituye un lastre para el crecimiento. Coexisten pocas empresas de gran tamaño y elevada productividad laboral con un amplio sector informal de baja productividad, constituido en su mayoría por pequeñas empresas que emplean a cerca del 75% de todos los trabajadores”.

A este diagnóstico hay que agregarle que en ese sector informal se encuentran los mayores niveles de pobreza, que ya alcanzan al 29% de los peruanos. Y hay un 30% adicional de “no pobres” vulnerables que, en cualquier episodio más o menos complicado, pueden caer en la pobreza.

PUEDES VER: ¿Alineamiento sí o sí?, por Humberto Campodónico

La rebaja de la pobreza (en años anteriores, lo que es deseable) no desembocó en empleos formales con mayor productividad. El tema, entonces, es comenzar a discutir lo nuevo que se puede hacer y, por tanto, superar el discurso que nos dice que se debe seguir con el piloto automático anterior para superar el estancamiento actual.

La Productividad Total de los Factores

En el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad del 2019 se ha plasmado la opción del Gobierno para avanzar por ese camino. De su lado, en el Marco Macroeconómico Multianual 2024-2027, las palabras competitividad y productividad aparecen mencionadas 72 veces. Pero avances reales, muy pocos.

Existen numerosos estudios que analizan los niveles de productividad de la economía, la que se determina por los aportes de la inversión de capital y del trabajo. Hasta los años 50 esa era la metodología de cálculo. A fines de los años 50, el economista Robert Solow introdujo el concepto de la productividad total de los factores (PTF).

Su aporte fue el siguiente: cuando se miden los aportes del capital y del trabajo, se aprecia que no alcanzan a cuantificar el aumento de la productividad de la economía. Por tanto, la PTF es la porción del producto que no puede ser explicado por la cantidad de insumos (inputs) de capital y trabajo empleados en la producción. Como tal, su nivel está determinado por la eficiencia e intensidad con la que se utilizan los insumos en la producción. El crecimiento de la PTF generalmente se mide por el llamado “residuo de Solow”.

Casi todos los trabajos recientes acerca de la productividad en Perú están de acuerdo en que el crecimiento del PBI desde el 2002 hasta el 2012 se produjo, en lo fundamental, por el aumento de la inversión en capital, muy poco por el trabajo y menos por la PTF. Así lo afirma la CAF (1). Y el CIUP dice: el “crecimiento fue 6,3% anual, pero la PTF creció a una solo a una tasa promedio anual de 1,6%. Estos resultados difieren de estudios previos, que sugieren que el crecimiento se explica principalmente por la productividad, seguida por el capital físico y, finalmente, por el empleo” (2).

Félix Jiménez, en reciente libro (3), nos dice que “la pérdida de liderazgo de la manufactura es la otra cara del proceso de desindustrialización prematura que acompañó al crecimiento primario-exportador. La estructura productiva se hizo menos agrícola y manufacturera y sesgada al comercio y servicios, donde se concentra el empleo informal de baja productividad, calificación e ingresos. Cayó la participación de la manufactura en la generación del PBI”.

Clave: cuando el crecimiento de la PTF es pequeño, tiene implicancias directas en el agrandamiento de las brechas de salarios entre los sectores económicos de gran productividad (finanzas, minería) con los de menor productividad (agro, servicios, comercio).

Concluyendo

Para superar los actuales límites de la “pequeña economía formal”, dice la OCDE que se debe “avanzar hacia una economía de altos ingresos basada en el conocimiento y la innovación –respaldados por una amplia base de empresas productivas y formales–, lo que requiere un conjunto de nuevas condiciones adecuadas”. Esas condiciones van por el camino del aumento de la productividad: ya hay un proyecto de ley de promoción a la industria, pero no avanza. Pareciera que no se quiere PiTuFear la economía.

La ralentización de la economía es un fenómeno global, que se acentúa en nuestros países debido a que, como dice la OCDE, los sectores informales (el 75% de los peruanos) tienen baja productividad. Hay que avanzar hacia nuevas políticas. No es solo un tema económico. Tenemos un país fracturado en tres economías: formal, informal e ilegal. Si el primero no proporciona empleos con mayor productividad, el sector informal seguirá mayoritario y se desbordará, como ya lo viene haciendo, hacia las economías delictivas. Eso no queremos.

__________

1) CAF, Policy Paper #9. Nota de productividad, Perú, 2022.

2) CIUP 2016, PRODUCTIVIDAD EN EL PERÚ: medición, determinantes e implicancias. Céspedes, Lavado, Ramírez.

3) La economía peruana 1950-2020, Fondo PUCP 2024.