Crecimiento lento e inteligencia artificial, por Humberto Campodónico

“Se afirma que la IA va a sustituir a los humanos y, por tanto, aumentará el desempleo. Lo peor es que no se vislumbrarían ‘empleos sustitutos’, con lo cual ha comenzado la discusión sobre el financiamiento de un ‘salario permanente’ para los afectados”.

Uno de los principales temas de discusión económica actual tiene que ver con las perspectivas de crecimiento en el largo plazo. Actualmente, para Perú se estima que el crecimiento potencial del PBI (hay quienes afirman que mejor sería decir tendencial) se sitúa entre 2,5 y 3,0% para los próximos años. Esta cifra está lejos de las tasas de crecimiento promedio del PBI de 5% durante el superciclo de altos precios de las materias primas del 2004 al 2013. Lo mismo le sucede a otros países de la región que, como nosotros, dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas.

A nivel mundial sucede lo mismo. El Banco Mundial ha dicho que, para el 2030, tendremos lo que han llamado una década perdida global. De su lado, el FMI constata que, desde la Gran Recesión Mundial del 2008, el crecimiento ha venido disminuyendo. A esto se agrega que, desde el 2016, se ha terminado la globalización o, por lo menos, ha entrado en una etapa de estancamiento (1).

Se pensaba que las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), producto de las innovaciones tecnológicas que vinieron de la mano con la digitalización, las computadoras y el internet, traerían consigo un gran aumento de la productividad y, con ello, un nuevo ciclo largo de crecimiento. Pero lo que se dio fue la llamada paradoja de Albert Solow (premio nobel de 1987), que puede sintetizarse en su famosa frase: “Puedo ver la era de las computadoras en todas partes, menos en las estadísticas de productividad”.

Para el economista Robert Gordon, la causa del estancamiento no es, únicamente, un problema de la mala aplicación de alguna política macroeconómica. Afirma que la “revolución” de la tecnología de las TIC no supera a los grandes inventos desde 1870 a 1970: la electricidad, la industria química y farmacéutica, el saneamiento urbano, los motores de combustión interna (autos, aviones y barcos) y la comunicación moderna. Las TIC abarcan una esfera estrecha: el entretenimiento, las comunicaciones y el procesamiento de la información. Pero para el resto de las cosas —alimentos, vestido, vivienda, transporte, salud y condiciones de trabajo, dentro y fuera del hogar—, el progreso se ha vuelto lento desde 1970, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo.

Es aquí donde entra la inteligencia artificial que sería la etapa superior de las TIC y permitiría el esperado avance de la productividad en el largo plazo. Esquematizando, la IA (en su primera etapa) consiste en la creación de sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana: comprensión del lenguaje, el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones y el aprendizaje de la experiencia.

Más allá de mejorar las operaciones comerciales existentes, se están creando nuevos productos y funciones digitales (por ejemplo, libros digitales y seguimiento GPS) que dan lugar a nuevos modelos de negocio (Uber). Sus aplicaciones también están en los call centers (servicios de atención telefónica) hasta en los bots de Twitter (X) que atacan a mansalva a los enemigos de sus creadores, pasando por aplicaciones que pueden llevar al manejo de los automóviles y la cirugía a distancia. Está también su uso bélico: los drones y los rockets que, claro, son atacados y destruidos por sistemas de ‘detección inteligente’ que comandan los botones de respuesta antiaérea.

Aquí también hay discusión. Se afirma que la IA va a sustituir a los humanos y, por tanto, aumentará el desempleo. Lo peor es que no se vislumbrarían ‘empleos sustitutos’, con lo cual ha comenzado la discusión sobre el financiamiento de un ‘salario permanente’ para los afectados. Recordemos que en el siglo XIX apareció el movimiento ludita: los obreros que laboraban en el sector textil destruían los nuevos telares (las máquinas tenían nombre propio: Jenny) que les quitaban empleo.

Optimistas y pesimistas

El optimista es Erik Brynjolfsson, de Stanford. Dice que los beneficios de productividad de las tecnologías de uso general suelen tardar años en aparecer en las estadísticas. Afirma que la productividad puede suprimir empleos inicialmente; pero, a medida que las empresas invierten tiempo y esfuerzo en la creación de nuevos procesos de negocio, bienes y servicios, estas inversiones rinden frutos, lo que aumenta la productividad. El resultado es una curva J. Investigaciones recientes indican que la IA se está acercando a la parte creciente de la curva J de productividad. Es decir, los efectos iniciales son negativos, pero después sus beneficios toman gran impulso.

Quien no está de acuerdo es nuestro ya conocido Robert Gordon. En un ensayo del 2022 dice que “la aparente reactivación del crecimiento de la productividad ha sido interpretada como causada por la automatización, inteligencia artificial y una inversión masiva por parte de los hogares en equipos y software necesario para llevar a cabo el trabajo en el hogar”. Gordon plantea una nueva interpretación de la dinámica de crecimiento de la productividad, que se refiere al comportamiento de sus desviaciones respecto a su tendencia estadística, lo que denomina el “cambio de brecha”. Menciona que no habrá otra vez los “turbulentos años 20” (roaring twenties).

Para ponerle condimento a la polémica, estos dos economistas han hecho una apuesta: en el 2030 medirán el aumento de la productividad en EEUU. Quien tenga razón, se llevará el premio máximo: 400 dólares. Veremos qué pasa.

El largo plazo

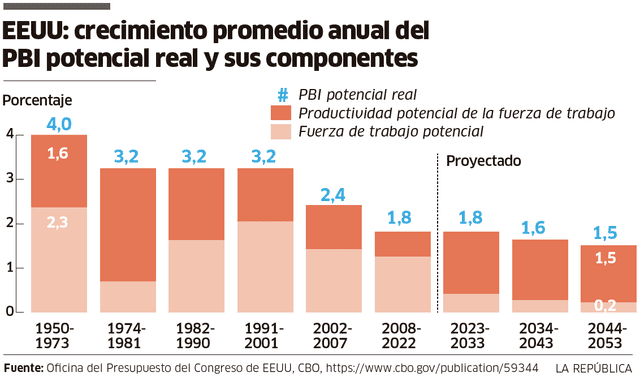

Pero la Oficina de Presupuesto del Congreso de EEUU (CBO, por sus siglas en inglés) no tiene esos plazos de espera. Hace poco han publicado un estudio en que se consignan las cifras de crecimiento del PBI desde 1950 (2). Nos dicen que, en el lapso 1950-1973, el crecimiento promedio fue de 4,0%. Ese fue el período de reconstrucción después de la II Guerra Mundial. Desde 1973 hasta hoy, el crecimiento promedio ha venido bajando.

Pero lo más importante para la discusión de este artículo son las proyecciones de largo plazo. El ya magro crecimiento del PBI de 1,8% del 2008 al 2022 continúa su descenso: 1,8%, 1,6% y 1,5% del PBI al 2033, 2043 y 2053, respectivamente. Véase que el descenso más pronunciado se da en la fuerza de trabajo potencial, que es de solo 0,2% en el último período.

En su análisis acerca de la productividad total de los factores, el CBO precisa: “La desaceleración comenzó alrededor de 2005, antes de la crisis financiera del 2008 y de la recesión que se produjo después de esa crisis. La desaceleración alcanza a muchos sectores industriales y tiene un alcance internacional. Hay 5 áreas de investigación que podría arrojar luz sobre la desaceleración: 1) problemas de medición, 2) retroalimentación del crecimiento más lento de otros factores económicos, 3) efectos demográficos, 4) cuestiones estructurales y 5) una desaceleración en la innovación básica”. Al igual que lo subrayado aquí, el CBO hace mención a los argumentos de los optimistas y de los pesimistas en relación con la innovación y la inteligencia artificial.

Para terminar, Nouriel Roubini, en su artículo ‘La estupidez humana y la inteligencia artificial’ (Project Syndicate, febrero 2024), nos dice que, así como se está comportando el mundo hoy, lo más probable es que la primera le gane a la segunda.

1) Slowbalización y crisis del capitalismo democrático, La República https://larepublica.pe/opinion/2024/04/19/slowbalization-y-crisis-del-capitalismo-democratico-por-humberto-campodonico-341298

2) Ver https://www.cbo.gov/publication/59344